物流

三菱ケミカル株式会社

基本方針

三菱ケミカルは、安全第一、コンプライアンスの徹底、リスク管理、人権尊重、ビジネスパートナーとのコミュニケーションを推進し、KAITEKI実現をめざしています。そして物流では、プロダクトスチュワードシップの考え方に則り、お客様と社会に信頼されるKAITEKI物流を推進しています。

危険物輸送の取り組みと事故発生時の社外防災体制

三菱ケミカルは、危険物の安全輸送について重点的に取り組んでいます。

当社内関係部署および物流子会社は、レスポンシブル・ケアやリスクマネジメントに関する会議を通じて緊密な連携を取り、トラブル、事故、労働災害の削減に向けた施策を実行しています。

事故を未然に防ぐ活動はもちろんのこと、物流子会社との定期的な防災訓練や、一般財団法人海上災害防止センターとの契約・訓練を通じ、道路上における重大事故リスクへの対応を行っています。盗難・紛失時のリスクが高い製品については、当社独自の基準を設けて、輸送・保管管理を行っています。また、物流子会社と連携してイエローカード*1の携行を徹底するとともに、各協力会社に対する物性教育・安全教育の実施、輸送品への理解と安全への感度を高める活動を推進しています。

- *1イエローカード:輸送事故時に行う災害防止のための措置方法や、三菱ケミカルへの連絡先が記載された文書

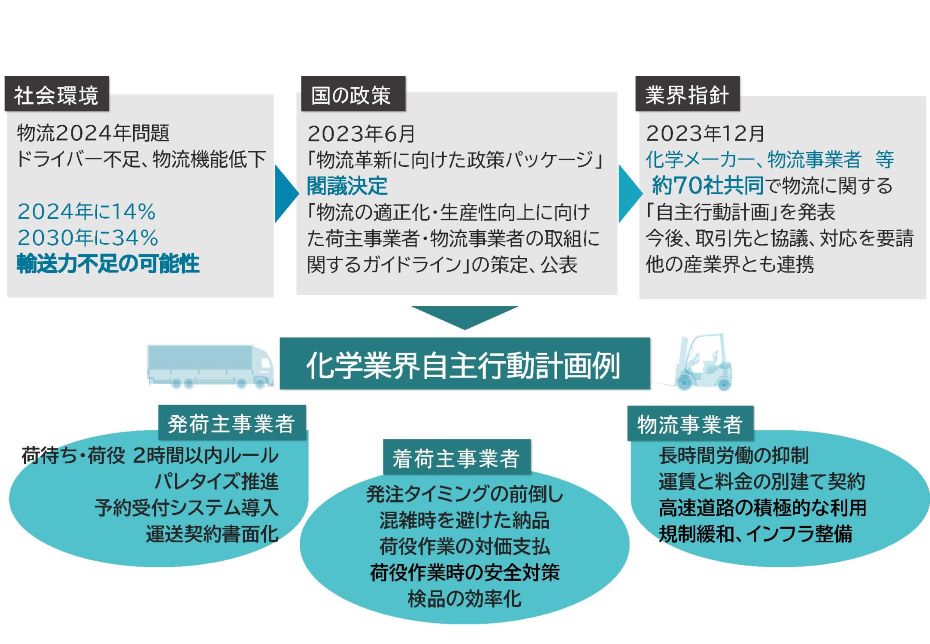

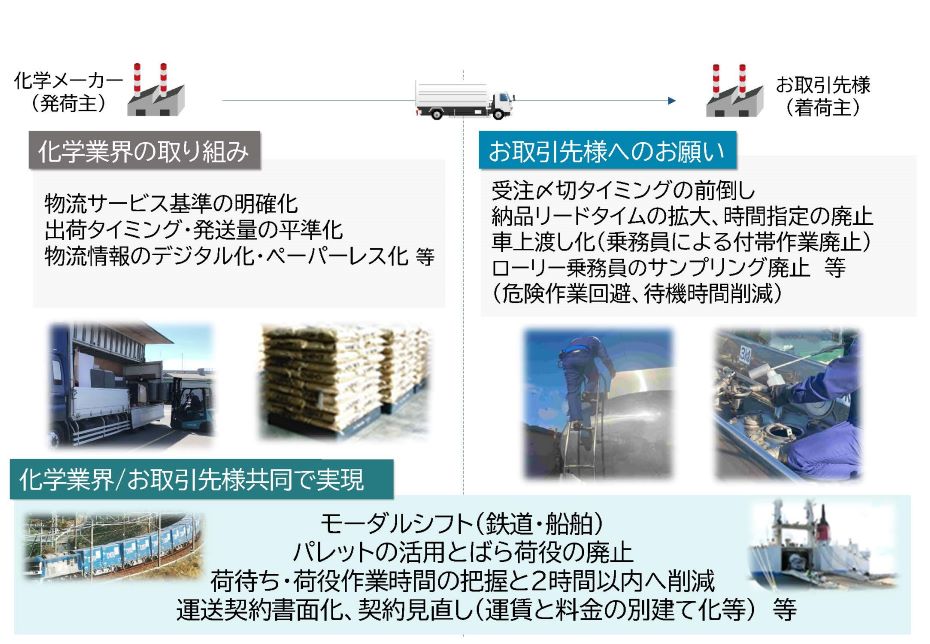

物流課題解決の一環として「化学品ワーキンググループ」への参画

三菱ケミカルは、経済産業省と国土交通省が主導する「フィジカルインターネット*2 実現会議」内に設置された「化学品ワーキンググループ」*3に事務局の1社として参画しています。化学品ワーキンググループでは、物流の2024年問題 への対応として、2023年12月に化学メーカー、物流事業者等と共同で物流に関する「自主行動計画」*4 を発表し、ドライバーの負荷軽減とサプライチェーンの安定化を推進しています。また物流の商慣行の改革、標準化、DX 推進に関するアクションプランの策定・ステークホルダーへ の周知・実行などの施策を通じて、中長期的に生産性・安全性と二酸化炭素の排出量低減を両立させた持続可能な物流の実現をめざしています。

- *2フィジカルインターネット:各種インターフェイスの標準化などを通じて物流リソースに関する情報を企業・業界の垣根を越えて共有し、保管・輸送経路の最適化などを達成して物流効率化を図ろうとする考え方

- *3化学品ワーキンググループ:2023年7月に設置(座長:流通経済大学矢野裕児教授/事務局:三菱ケミカルグループ、三井化学、東ソー、東レ)。荷主事業者、物流事業者を中心とする参加 80 団体(79 企業・1 大学、2024 年 5 月末時点)、一般社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会、経済産業省・国土交通省の関連各部署等が参画

- *4化学品に関する物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画

同業他社との共同物流の推進

「物流の 2024 年問題」が象徴するように、物流の輸送・保管能力不足は、化学業界にとって深刻な課題です。

2030 年には、何も対策を取らなければ営業用トラックの輸送能力が 34%不足すると試算されています。

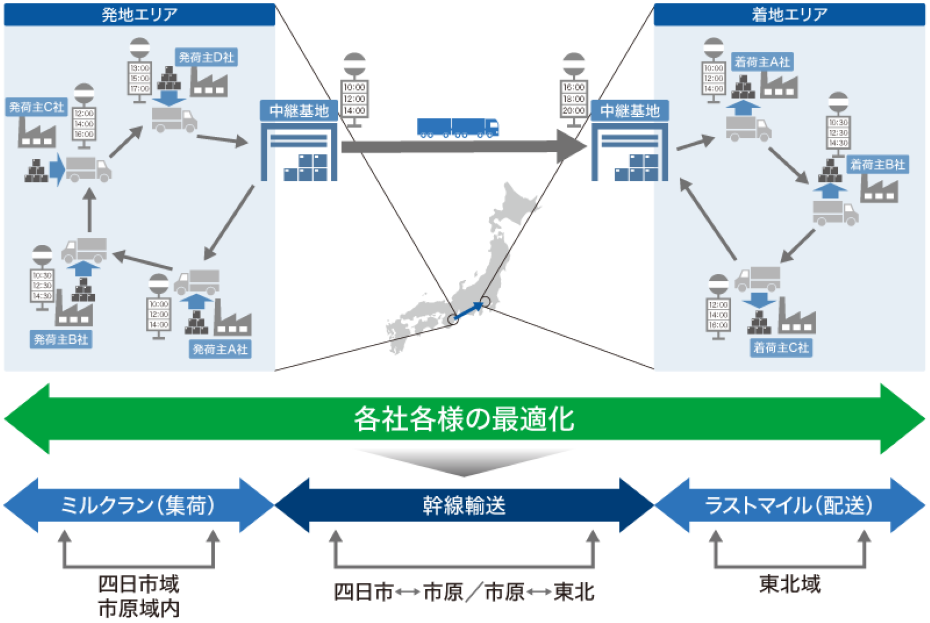

化学品物流は貨物の物性・梱包形態・重量などの特殊性により、輸送方法・条件が多岐にわたること、またお互いが発荷主・着荷主という関係性があることから、個社単位で物流の2024年問題をはじめとする課題を解決するには限界があります。そのため、三菱ケミカルは物流の標準化・最適化をめざし会社の枠を超えた共同物流を推進しています。

2024年10月より、化学品ワーキンググループでは共同物流実現に向けた実証実験を開始しました。化学品ワーキンググループ事務局4社の輸送データをもとにデジタル技術を用いて、最適な輸送に向けた共同物流のためのプラットフォームの構築を検討し、将来的には日本全国に展開可能な輸送モデルの構築をめざします。