2024еєіеЇ¶гБЃжМѓгВКињФгВКгБ®2025еєіеЇ¶гБЃж•≠зЄЊи¶ЛйАЪгБЧ

гБ™гБКгАБ2025еєі7жЬИ1жЧ•гБЂи≠≤жЄ°гБЧгБЯзФ∞иЊЇдЄЙиП±и£љиЦђпЉИ憙пЉЙ*гБМжЛЕгБ£гБ¶гБДгБЯгГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гВТйЩ§гБДгБЯ2024еєіеЇ¶гБЃж•≠зЄЊгБѓгАБе£≤дЄКеПОзЫК3еЕЖ9,476еДДеЖЖгАБгВ≥гВҐеЦґж•≠еИ©зЫК2,288еДДеЖЖгАБ趙дЉЪз§ЊгБЃжЙАжЬЙиАЕгБЂеЄ∞е±ЮгБЩгВЛељУжЬЯеИ©зЫК450еДДеЖЖгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

2025еєіеЇ¶гБѓгАБе£≤дЄКеПОзЫК3еЕЖ7,400еДДеЖЖгАБгВ≥гВҐеЦґж•≠еИ©зЫК2,650еДДеЖЖгБ®гБ™гВЛдЇИжГ≥гБІгБЩгАВе£≤дЄКеПОзЫКгБѓгГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гВТйЩ§гБДгБЯ2024еєіеЇ¶жѓФгБІзіД5%гБЃжЄЫеПОгВТи¶ЛиЊЉгВАдЄАжЦєгАБгВ≥гВҐеЦґж•≠еИ©зЫКгБѓзіД16%гБЃеҐЧзЫКгБЃи¶ЛйАЪгБЧгБІгБЩгАВ趙дЉЪз§ЊгБЃжЙАжЬЙиАЕгБЂеЄ∞е±ЮгБЩгВЛељУжЬЯеИ©зЫКгБѓ1,450еДДеЖЖгБ®гБ™гВЛи¶ЛиЊЉгБњгБІгБЩгБМгАБгБУгВМгБЂгБѓгГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гБЃи≠≤жЄ°зЫКгВДи≠≤жЄ°еЙНгБЂзЩЇзФЯгБЧгБЯеИ©зЫКгБ™гБ©зіД940еДДеЖЖгБМеРЂгБЊгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃељ±йЯњгВТйЩ§гБДгБЯеЃЯи≥™зЪДгБ™и¶™дЉЪз§ЊгБЃжЙАжЬЙиАЕгБЂеЄ∞е±ЮгБЩгВЛељУжЬЯеИ©зЫКгБѓ2024еєіеЇ¶гБ®еРМж∞іжЇЦгБЃи¶ЛйАЪгБЧгБІгБЩгАВ

*2025еєі12жЬИ1жЧ•гВИгВКзФ∞иЊЇгГХгВ°гГЉгГЮпЉИ憙пЉЙгБЂеХЖеПЈе§ЙжЫі

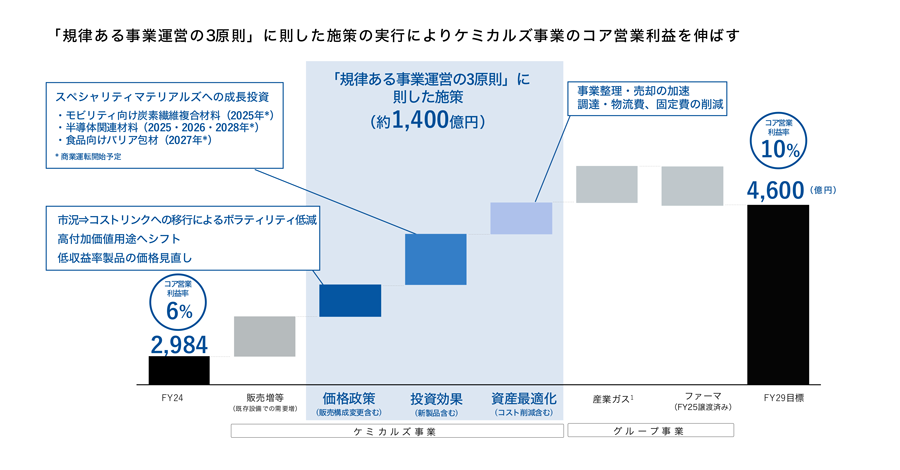

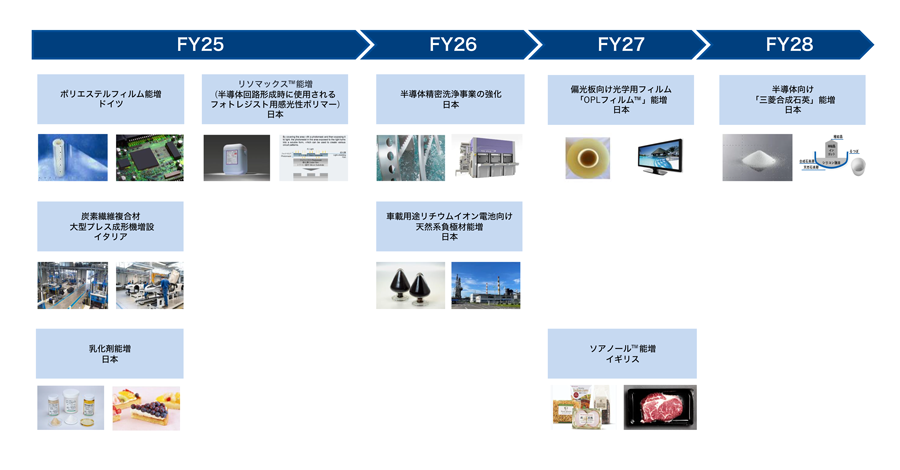

дЄ≠жЬЯзµМеЦґи®ИзФї2029

*гГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гВТйЩ§гБП

гВ≥гВҐеЦґж•≠еИ©зЫКжИРйХЈи®ИзФї

1. зФ£ж•≠гВђгВєдЇЛж•≠гБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАБжЧ•жЬђйЕЄзі†гГЫгГЉгГЂгГЗгВ£гГ≥гВ∞гº憙еЉПдЉЪз§ЊгБМ2022еєігБЂз≠ЦеЃЪгБЧгБЯгАМNS Vision 2026гАНгВТеЯЇгБЂгАБзґЩзґЪзЪДгБ™йЬАи¶БжИРйХЈгБКгВИгБ≥дЊ°ж†ЉгГЮгГНгВЄгГ°гГ≥гГИгАБзФЯзФ£жАІеРСдЄКз≠ЙгБЃеКєжЮЬгВТзєФгВКиЊЉгБњгАБдЄЙиП±гВ±гГЯгВЂгГЂгВ∞гГЂгГЉгГЧ憙еЉПдЉЪз§ЊгБМзЛђиЗ™гБЂжО®еЃЪ

гВ±гГЯгВЂгГЂгВЇдЇЛж•≠еЕ®дљУгБІгГЭгГЉгГИгГХгВ©гГ™гВ™жФєйЭ©гВТжО®йА≤

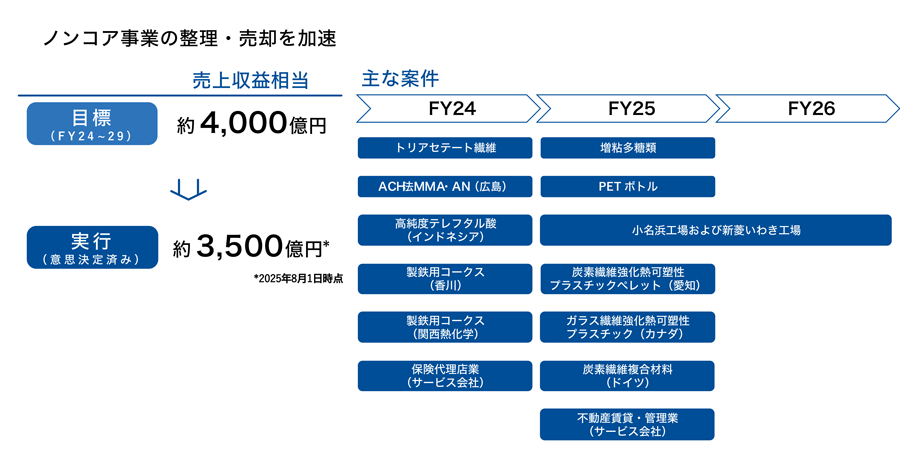

дЄ≠и®И2029гБЃдЄ≠гБІгБѓгАБгВ±гГЯгВЂгГЂгВЇдЇЛж•≠гБЂгБКгБДгБ¶е£≤дЄКеПОзЫКзЫЄељУгБІзіД4,000еДДеЖЖи¶Пж®°гБЃдЇЛж•≠жХізРЖгВТи®ИзФїгБЧгБ¶гБКгВКгАБгБЭгБЃгБЖгБ°зіД3,500еДДеЖЖеИЖпЉИ2025еєі8жЬИ1жЧ•жЩВзВєпЉЙгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓгБЩгБІгБЂжДПжАЭж±ЇеЃЪгВТзµВгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВеЕЈдљУзЪДгБЂгБѓгАБй¶ЩеЈЭгБІгБЃи£љйЙДзФ®гВ≥гГЉгВѓгВєеЈ•е†ігБЃ40%гБЃиГљеКЫеЙКжЄЫгВДйЦҐи•њзЖ±еМЦе≠¶ж†™еЉПдЉЪз§ЊгБЃи≠≤жЄ°гАБеЇГе≥ґгБЂгБКгБСгВЛMMAгГҐгГОгГЮгГЉгБКгВИгБ≥гВҐгВѓгГ™гГ≠гГЛгГИгГ™гГЂйЦҐйА£и£љеУБгБЃгГЧгГ©гГ≥гГИйЦЙйОЦгАБPETгГЬгГИгГЂдЇЛж•≠гБЛгВЙгБЃжТ§йААгБ™гБ©гАБи§ЗжХ∞гБЃдЇЛж•≠гБІи¶ЛзЫігБЧгВТйА≤гВБгБ¶гБНгБЊгБЧгБЯгАВз¶Пе≥ґгБЃе∞ПеРНжµЬеЈ•е†ігБЂгБ§гБДгБ¶гВВ2027еєі3жЬИжЬЂгБЊгБІгБЂй†Жжђ°зФЯзФ£гВТзµВдЇЖгБЩгВЛдЇИеЃЪгБІгБЩгАВ

дЇЛж•≠гГЭгГЉгГИгГХгВ©гГ™гВ™гБЃиїҐжПЫгВТйА≤гВБгВЛзПЊеЬ®гБѓгАБељУз§ЊгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃ10еєіеЊМгБЂгБВгВКгБЯгБДеІњгБЂеРСгБСгБЯйБОжЄ°жЬЯгБІгБЩгАВгБУгБЃйБОжЄ°жЬЯгБЂгБКгБДгБ¶гБѓжІЛйА†жФєйЭ©гБЂгВИгВЛзЧЫгБњгВВдЉігБДгБЊгБЩгБМгАБгБЭгБЃзµРжЮЬгАБеИ©зЫКгБМе§ІеєЕгБЂжИРйХЈгБЩгВЛгБУгБ®гБМи¶ЛиЊЉгБЊгВМгАБ憙䪿гАБжКХи≥ЗеЃґгБЃзЪЖжІШгБЄгБЃгБФжЬЯеЊЕгБЂеНБеИЖгБЂгБКењЬгБИгБІгБНгВЛгВВгБЃгБ®иАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВзµМеЦґжЦєйЗЭгБ®гАБгБУгБЃйБОжЄ°жЬЯгБЂгБКгБСгВЛеИ©зЫКжИРйХЈгВТдЄ≠ењГгБ®гБЧгБЯеЃЯзЄЊгБЂгБ§гБДгБ¶гАБгВПгБЛгВКгВДгБЩгБПдЄБеѓІгБЂйЦЛз§ЇгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБ憙䪿гАБжКХи≥ЗеЃґгБЃзЪЖжІШгБ®гБЃдњ°й†ЉйЦҐдњВгБЃеЉЈеМЦгБЂеК™гВБгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ

гГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гБЃи≠≤жЄ°гБЃиГМжЩѓгБ®еКєжЮЬ

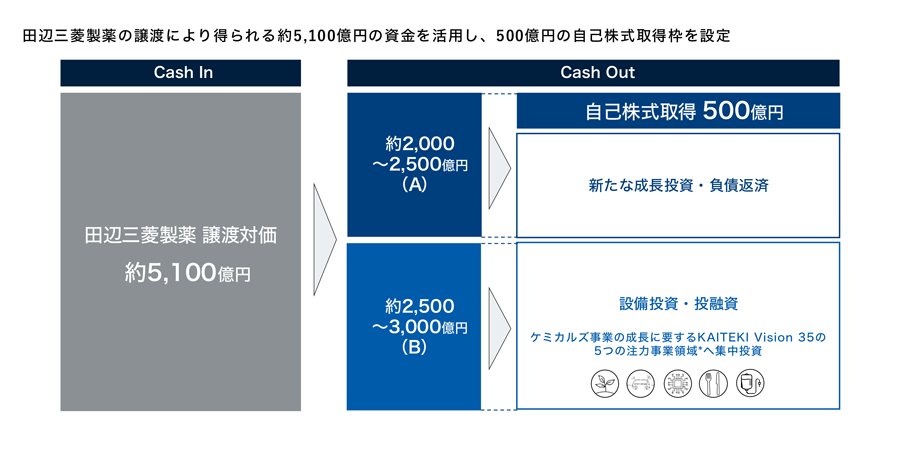

жЬђи≠≤жЄ°гБЂгВИгВКзіД5,100еДДеЖЖгБЃи≥ЗйЗСгВТеЊЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБгБУгБЃгБЖгБ°зіД3,300еДДеЖЖгБѓгГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гБМдїКеЊМ5еєійЦУгБЂзФЯгБњеЗЇгБЩгБ®жГ≥еЃЪгБХгВМгБ¶гБДгБЯгВ≠гГ£гГГгВЈгГ•гГїгГХгГ≠гГЉгВТи®АгВПгБ∞еЙНеАТгБЧгБЧгБ¶зН≤еЊЧгБЧгБЯгВВгБЃгБ®жНЙгБИгБ¶гБКгВКгАБеЃЯи≥™зЪДгБ™ињљеК†гБЃгВ≠гГ£гГГгВЈгГ•гВ§гГ≥гБѓ1,800еДДеЖЖз®ЛеЇ¶гБ®и¶ЛгБ™гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

зіД5,100еДДеЖЖгБЃи≠≤жЄ°еѓЊдЊ°гБЃгБЖгБ°зіД2,000пљЮ2,500еДДеЖЖпЉИеЫ≥и°®еЖЕAпЉЙгБѓжЦ∞гБЯгБ™жИРйХЈжКХи≥ЗгАБгБВгВЛгБДгБѓи≤°еЛЩдљУи≥™гБЃжФєеЦДгВДе∞ЖжЭ•гБЃжИ¶зХ•зЪДжКХи≥ЗгБЂеРСгБСгБЯеАЯеЕ•дљЩеКЫ祯дњЭгВТзЫЃзЪДгБ®гБЩгВЛи≤†еВµињФжЄИгВДгАБиǙ壱憙еЉПеПЦеЊЧ*гБЂгВИгВЛ憙䪿йВДеЕГгБ™гБ©гБЂжіїзФ®гБЩгВЛжЦєйЗЭгБІгБЩгАВгБЊгБЯгАБжЃЛгВКгБЃзіД2,500пљЮ3,000еДДеЖЖпЉИеЫ≥и°®еЖЕBпЉЙгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓгАБдЄ≠и®И2029гБІзєФгВКиЊЉгВУгБІгБДгБЯйАЪгВКгАБгВ±гГЯгВЂгГЂгВЇдЇЛж•≠гБЃжИРйХЈгБЂи¶БгБЩгВЛKV35гБЃ5гБ§гБЃж≥®еКЫдЇЛж•≠й†ШеЯЯгБЂеѓЊгБЧгБ¶йЫЖдЄ≠зЪДгБЂи®≠еВЩжКХи≥ЗгГїжКХиЮНи≥ЗгВТи°МгБЖжЦєйЗЭгБІгБЩгАВ

*2025еєі5жЬИ13жЧ•гБЂеЕђи°®гБЧгБЯ500еДДеЖЖгВТдЄКйЩРгБ®гБЩгВЛиǙ壱憙еЉПгБЃеПЦеЊЧгБѓгАБ2025еєі8жЬИ1жЧ•гВТгВВгБ£гБ¶зµВдЇЖ

*гВ∞гГ™гГЉгГ≥гГїгВ±гГЯгВЂгГЂгБЃеЃЙеЃЪдЊЫ絶еЯЇзЫ§гАБзТ∞еҐГйЕНжЕЃеЮЛгГҐгГУгГ™гГЖгВ£гАБгГЗгГЉгВњеЗ¶зРЖгБ®йАЪдњ°гБЃйЂШеЇ¶еМЦгАБй£ЯгБЃеУБи≥™дњЭжМБгАБжЦ∞гБЧгБДж≤їзЩВгБЂж±ВгВБгВЙгВМгВЛжКАи°УгВДж©ЯеЩ®

жЬАйБ©гБ™и≥ЗжЬђжІЛжИРгБЂеРСгБСгБЯгГРгГ©гГ≥гВєгВЈгГЉгГИгГЮгГНгВЄгГ°гГ≥гГИ

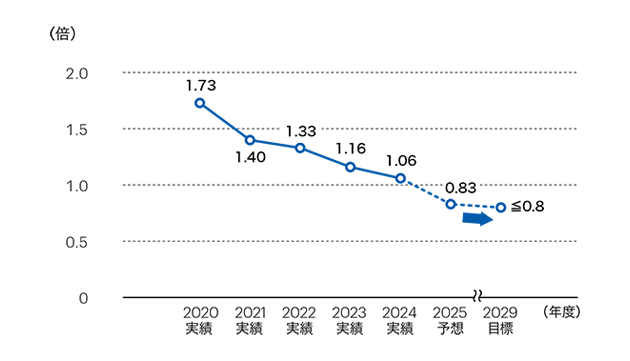

зПЊжЩВзВєгБІгБѓгАБгГНгГГгГИD/EгГђгВЈгВ™0.8еАНгБМељУз§ЊгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЂгБ®гБ£гБ¶еБ•еЕ®гБЛгБ§йБ©еИЗгБ™ж∞іжЇЦгБ®иАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ2025еєіеЇ¶гБЂгБѓиǙ壱憙еЉПгБЃеПЦеЊЧгВДи≤†еВµињФжЄИгВТйА≤гВБгАБ0.83еАНгБ®гБїгБЉеРМж∞іжЇЦгБЂињСгБ•гБПи¶ЛиЊЉгБњгБІгБЩгАВгБУгБЃж∞іжЇЦгВТдЄ≠и®ИжЬАзµВеєіеЇ¶гБЃ2029еєіеЇ¶гБЊгБІзґ≠жМБгБЩгВЛгБУгБ®гВТи≤°еЛЩзЫЃж®ЩгБ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВи≥ЗжЬђгВ≥гВєгГИгВТжДПи≠ШгБЧгБ™гБМгВЙйБ©еЇ¶гБЂеАЯеЕ•гВТжіїзФ®гБЧгАБеПОзЫКгВДеИ©зЫКгБЂи¶ЛеРИгБ£гБЯи≥ЗзФ£и¶Пж®°гБЃйБ©ж≠£еМЦгВТйА≤гВБгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВи≤†еВµгБ®иЗ™еЈ±и≥ЗжЬђгБЃгГРгГ©гГ≥гВєгВТжХігБИгВЛгБУгБ®гБМгАБжМБзґЪзЪДгБ™зµМеЦґгБЃеЯЇзЫ§гБ®гБ™гВЛгБ®иАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

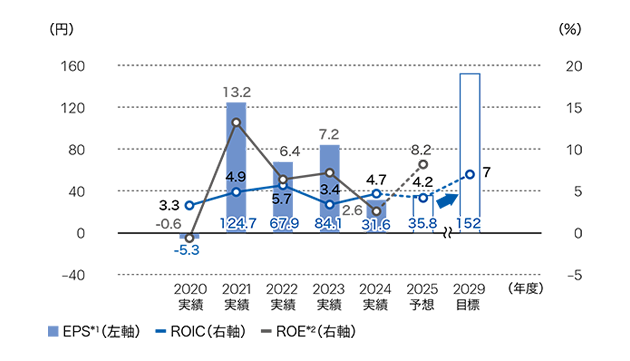

еПОзЫКжАІжФєеЦДгБ®и≥ЗзФ£еЬІзЄЃгБЃ2иїЄгБІROICгВТеРСдЄКгБХгБЫгВЛ

*1 EPSгБѓзґЩзґЪдЇЛж•≠гБЂдњВгВЛпЉС憙ељУгВКеИ©зЫКгВТи°®з§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВеЃЪжЩВ憙䪿зЈПдЉЪгБЂгБ¶зФ∞иЊЇдЄЙиП±и£љиЦђгБЃи≠≤жЄ°гБЂйЦҐгБЩгВЛж±Їи≠∞гБМжИРзЂЛгБЧгБЯгБУгБ®гВТеПЧгБСгАБгГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠гБѓйЭЮзґЩзґЪдЇЛж•≠гБЂеИЖй°ЮгБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВгБУгВМгБЂдЉігБДгАБFY25дЇИжГ≥гБКгВИгБ≥FY29зЫЃж®ЩгБѓгАБеРМдЇЛж•≠гВТзґЩзґЪдЇЛж•≠гБЂдњВгВЛ1憙ељУгВКеИ©зЫКгБЃзЃЧеЃЪгБЛгВЙйЩ§е§ЦгБЧгБ¶гБКгВКгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБеРМдЇЛж•≠гВТйЩ§е§ЦгБЧгБ¶зЃЧеЃЪгБЧгБЯFY24гБЃEPSгБѓвЦ≥1.7еЖЖгБІгБЩгАВ

*2 ROEгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓгАБFY29зЫЃж®ЩгВТйЦЛз§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЫгВУгАВ

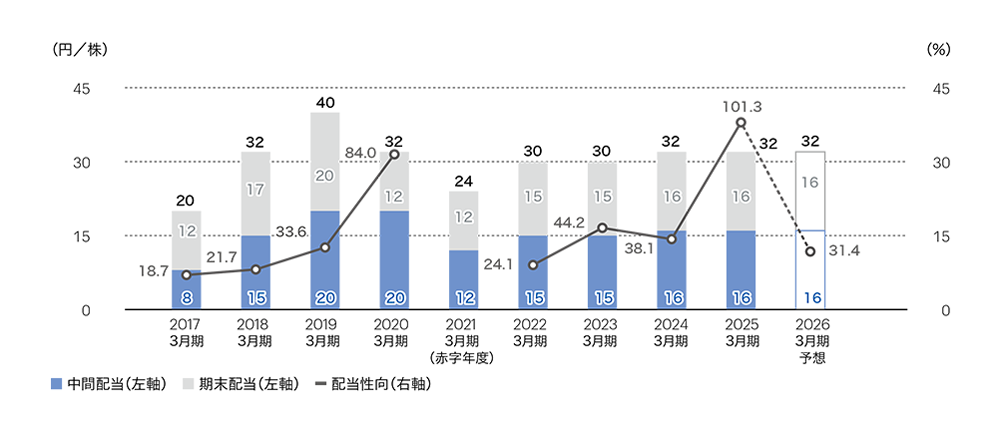

еК†гБИгБ¶гАБеЫЇеЃЪи≤їгБЃеЙКжЄЫгБЂгВВж≥®еКЫгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ2017еєігБЃжЧІдЄЙиП±еМЦе≠¶гГїжЧІдЄЙиП±ж®єиДВгГїжЧІдЄЙиП±гГђгВ§гГ®гГ≥гБЃзµ±еРИеКєжЮЬгВТгБХгВЙгБЂдЄАж≠©иЄПгБњиЊЉгВУгБІгАБзЭАеЃЯгБЂеЙµеЗЇгБЩгБєгБПгАБдїКеЊМгБѓзЙєгБЂйЦУжО•йГ®йЦАгБЃеРИзРЖеМЦгВТйАЪгБШгБ¶еЫЇеЃЪи≤їгБЃеЬІзЄЃгВТеЫ≥гВКгАБжРНзЫКж∞іжЇЦгВТжБТеЄЄзЪДгБЂеЉХгБНдЄКгБТгВЛгБУгБ®гБЂеК™гВБгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБROICеРСдЄКгБЃгБЯгВБгБЂгБѓгАБж•≠зЄЊгБМдљОињЈгБЧгБ¶гБДгВЛдЇЛж•≠гБЄгБЃеѓЊењЬгВВйБњгБСгБ¶гБѓйАЪгВМгБЊгБЫгВУгАВдЄ≠гБІгВВзВ≠зі†дЇЛж•≠гБѓгАБзПЊеЬ®гВВе§ІгБНгБ™иµ§е≠ЧгВТжК±гБИгБ¶гБКгВКгАБ2024еєіеЇ¶гБЂгБѓ275еДДеЖЖгБЃгВ≥гВҐеЦґж•≠жРН姱гВТи®ИдЄКгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ2024еєіеЇ¶гБѓзФЯзФ£зЄЃе∞ПгБ™гБ©гБЃеѓЊз≠ЦгВТиђЫгБШгБЊгБЧгБЯгБМгАБ2025еєіеЇ¶гБѓгБЭгБЃеКєжЮЬгБМеХПгВПгВМгВЛйЗНи¶БгБ™е±АйЭҐгБ®гБЧгБ¶гАБи≤©е£≤гГЭгГЉгГИгГХгВ©гГ™гВ™гБЃжЬАйБ©еМЦгВДеЊєеЇХзЪДгБ™гВ≥гВєгГИеЙКжЄЫгБ™гБ©гБЃиЗ™еК©еК™еКЫгВТжО®йА≤гБЩгВЛгБУгБ®гБЂгВИгВКгАБжЧ©жЬЯгБЃеПОзЫКйїТе≠ЧеМЦгВТеЃЯзПЊгБЧгБЊгБЩгАВ

憙䪿йВДеЕГгБЃиАГгБИжЦє

2025еєіеЇ¶гБѓи¶™дЉЪз§ЊгБЃжЙАжЬЙиАЕгБЂеЄ∞е±ЮгБЩгВЛељУжЬЯеИ©зЫКгБМ1,450еДДеЖЖгБ®гБ™гВЛи¶ЛиЊЉгБњгБІгБЩгАВгБУгВМгБЂгВИгВКгАБйЕНељУжАІеРСгБѓ31.4%гБ®гБ™гВЛи¶ЛйАЪгБЧгБІгБЩгБМгАБ2025еєіеЇ¶гБЃеИ©зЫКгБЂгБѓгГХгВ°гГЉгГЮдЇЛж•≠и≠≤жЄ°гБЂгВИгВЛдЄАйБОжАІгБЃеИ©зЫКгБМеРЂгБЊгВМгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гВТиЄПгБЊгБИгВЛгБ®гАБйВДеЕГжЦєйЗЭгБЃдЄАи≤ЂжАІгВТдњЭгБ£гБЯйЕНељУгБ†гБ®иАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

жЬАйЂШи≤°еЛЩи≤ђдїїиАЕгБ®гБЧгБ¶гБЃељєеЙ≤

гБЭгБЖгБЧгБЯе§ЙйЭ©гБЂеРСгБСгБЯгГ°гГГгВїгГЉгВЄгВТз§ЊеЖЕгБЂдЉЭгБИзґЪгБСгАБзОЗзЫігБ™и≠∞иЂЦгВТдњГгБЧгБ™гБМгВЙгАБзµДзєФеЕ®дљУгБІжАЭиАГгВТжЈ±гВБгБ¶гБДгБПгБУгБ®гБМгАБзІБиЗ™иЇЂгБЃи≤ђдїїгБІгБВгВЛгБ®жДЯгБШгБ¶гБДгБЊгБЩгАВдїКеЊМгВВз≤ШгВКеЉЈгБПеПЦгВКзµДгБњгАБељУз§ЊгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃе§ЙйЭ©гБ®жИРйХЈгВТеЉХгБНзґЪгБНзЙљеЉХгБЧгБ¶гБДгБНгБЯгБДгБ®иАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

зПЊзµМеЦґдљУеИґдЄЛгБІзіД1еєіеНКгБМзµМйБО*гБЧгАБ3еєідї•еЖЕгБЂжИРжЮЬгВТз§ЇгБЩгБ®гБДгБЖеИЭжЬЯгБЃзЫЃж®ЩгВВжКШгВКињФгБЧеЬ∞зВєгБЂеЈЃгБЧгБЛгБЛгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВзЙєгБЂж≥®еКЫгБЧгБ¶гБДгВЛгВєгГЪгВЈгГ£гГ™гГЖгВ£гГЮгГЖгГ™гВҐгГЂгВЇгБЂгБКгБДгБ¶гБѓгАБжМБзґЪзЪДгБ™жИРйХЈгБЃеЕЖгБЧгБМи¶ЛгБИеІЛгВБгБ¶гБКгВКгАБдїКеЊМгБѓгБЭгБЃжИРжЮЬгВТ憙䪿гАБжКХи≥ЗеЃґгБЃзЪЖжІШгБЂгВВеЃЯжДЯгБЧгБ¶гБДгБЯгБ†гБСгВЛгВИгБЖгАБжЦљз≠ЦгБЃеЃЯи°МгВєгГФгГЉгГЙгВТгБХгВЙгБЂеК†йАЯгБХгБЫгБ¶гБДгБПжЦєйЗЭгБІгБЩгАВгБУгБЖгБЧгБЯеПЦгВКзµДгБњгВТйАЪгБШгБ¶гАБељУз§ЊгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃе§ЙйЭ©гБ®жИРйХЈгБЃзҐЇгБЛгВЙгБЧгБХгВТгВИгВКжШО祯гБЂгБКдЉЭгБИгБІгБНгВЛгВИгБЖеК™гВБгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ憙䪿гАБжКХи≥ЗеЃґгБЃзЪЖжІШгБЂгБѓгАБеЉХгБНзґЪгБНељУз§ЊгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃеПЦгВКзµДгБњгБЂжЬЯеЊЕгВТжМБгБ£гБ¶и¶ЛеЃИгБ£гБ¶гБДгБЯгБ†гБСгБЊгБЩгБ®еєЄгБДгБІгБЩгАВ

*2025еєі9жЬИжЩВзВє