持続可能な成長をめざすサーキュラーエコノミー

三菱ケミカル株式会社

関連の深いSDGs

目標 13.気候変動の影響を軽減するために具体的対策を取り進める

関連の深いSDGs

目標 12.持続可能な生産消費形態を確保する

サーキュラーエコノミーの推進により新たなビジネスソリューションを提供

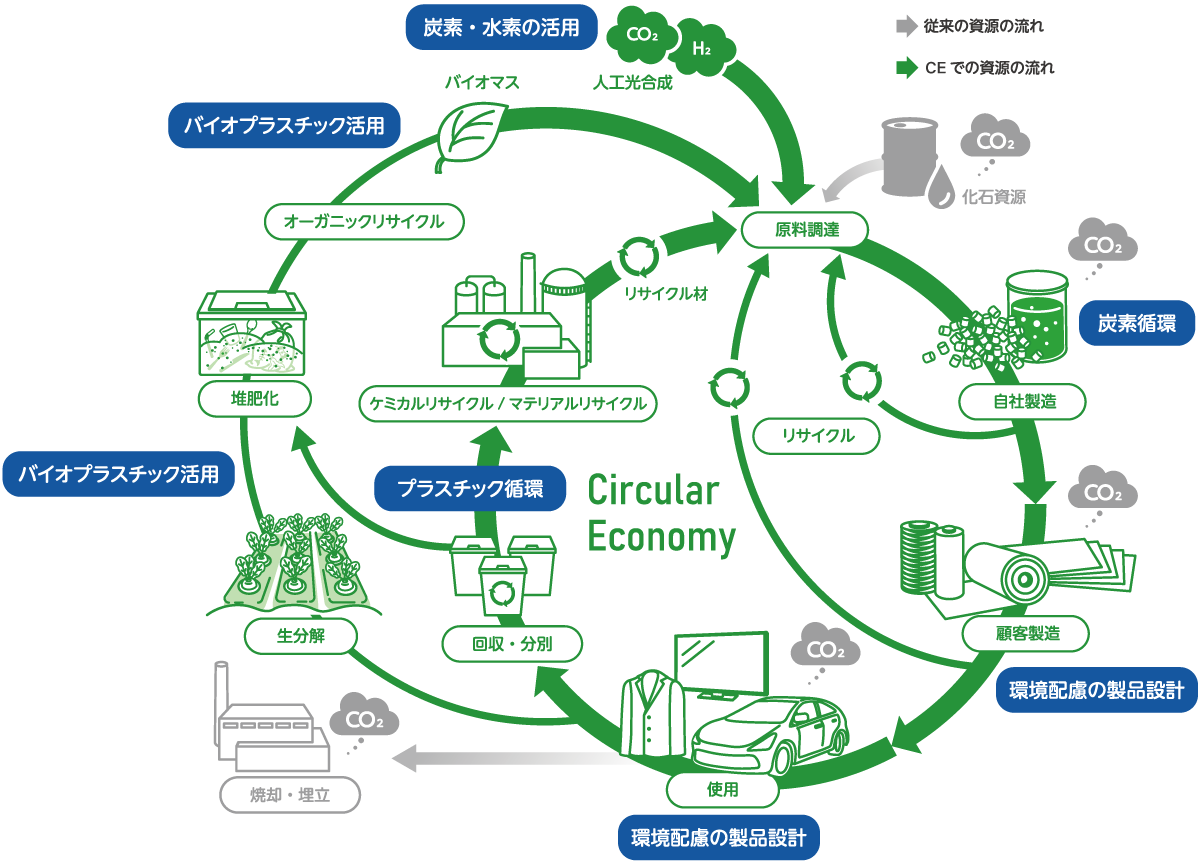

三菱ケミカルでは、プラスチック循環や炭素循環を中心としたサーキュラーエコノミー(CE)に貢献する取り組みを加速しています。環境負荷の少ない製品として、リサイクルプラスチック、バイオマス原料への転換、生分解による炭素循環、使用時のGHG排出量削減に寄与する製品等の拡大により、グループの事業のさらなる成長を図ります。環境インパクトやカーボンフットプリントの定量評価の際には、LCA(ライフサイクル・アセスメント)を活用し、研究開発、製造、製品提案などさまざまな場面で環境負荷低減の取り組みを先導しています。さらに、オープンイノベーションやステークホルダーとの連携による循環システムの構築を通じて、より快適で安心な暮らしと地球環境へ貢献する循環型社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

プラスチック循環

- マテリアルリサイクルの循環モデル構築

- ケミカルリサイクルの事業化検討

バイオプラスチック活用

- バイオマスを原料とした各種プラスチック

- 生分解による炭素循環

炭素・水素の活用

LCAの活用

- バリューチェーン全体で環境負荷削減へ貢献する製品・サービスの強化

オープンイノベーション、ステークホルダーとの連携

- AEPW(Alliance To End Plastic Waste)

- ICCA(International Council of Chemical Associations)

- VBA(Value Balancing Alliance)

- GIC(Global Impact Coalition)/

- GCNJ(グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン)

- CGC(東京大学グローバル・コモンズ・センター)

- CLOMA(クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス)

- J4 CE(循環経済パートナーシップ)

- 一般社団法人カーボンリサイクルファンド

ほか

提携を推進しプラスチックのリサイクル体制を構築

廃プラスチックを再資源化しプラスチックの原料へ戻すリサイクルは、2通りに大別されます。回収した廃プラスチックを(1)物理的な破砕工程等によって粒状の原料へ戻すマテリアルリサイクルと、(2)化学的な分解工程等によって油、ガス、原料へ戻すケミカルリサイクルです。三菱ケミカルは、用途に応じて、それら両方に対応するべく、バリューチェーンのパートナーとともに、技術開発から実証、事業化へと取り組みます。従来、廃プラスチックは単に焼却・埋め立てられてきましたが、資源・原料としてリサイクルする体制を構築し、強化していきます。また、すでに複数の拠点・製品においてISCC PLUS認証を取得しており、サプライチェーンを通じた、リサイクル原料のトレーサビリティの確立にも取り組んでいます。

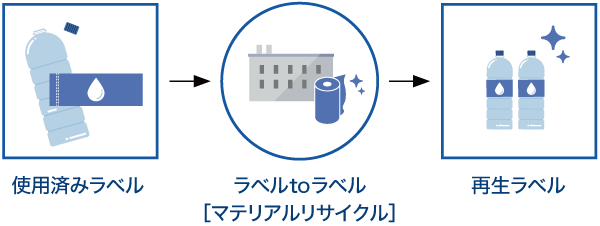

マテリアルリサイクル:飲料ラベルのリサイクル

広島県が公募した「令和5年度 海洋プラスチック対策(プラスチック使用量削減等)・リーディングプロジェクト支援事業」に対して、当社グループの「飲料ラベルの水平リサイクル実現に向けた資源循環モデルの構築」の提案が採択されました。消費者の意識・行動変容を促す資源循環型(ラベルtoラベル*1)シュリンクラベルを市場投入し、市中での回収スキームを確立させ、再ラベル化までの一連のプロセス(流通、回収、運搬、選別、再資源化)を検証しています。消費者に有用な情報を伝えるラベルリサイクルを通して、技術確立と同時にそれを受け入れる社会の資源回収スキームの構築をめざします。

- *1「ラベル to ラベル」は㈱フジシールの印刷インキ剥離技術と当社グループの製膜技術を組み合わせて製造

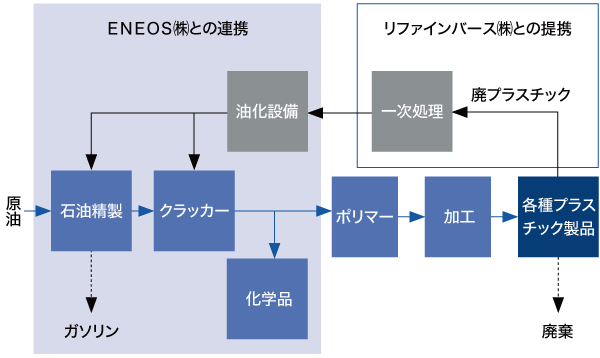

ケミカルリサイクル:廃プラスチックの油化

茨城事業所では、ENEOS㈱と共同で、国内最大規模となる 年間2万トンの処理能力を備えた廃プラスチック油化設備を建 設しており、2024年度中の稼働開始をめざしています。油化処理には、英国のMura Technology Limitedの超臨界水技術を導入し、製造されるリサイクル生成油は、既存設備である 石油精製装置およびナフサクラッカーにおいて原料として使用され、石油製品や化学品、各種プラスチックへと再製品化され ます。また、原料となる廃プラスチックをリファインバース㈱と 連携して安定的に調達するなど、他社との提携でケミカルリサイクルの循環を実現します。そして、プラスチックケミカルリサイクル設備の実装に向けて、マスバランス方式*2によるケミカルリサイクル品認証の取得および社会へのマスバランス方式の浸透をめざします。

- *2マスバランス(物質収支)方式:石油由来原料と廃プラスチック由来のリサイクル原料を混合して製品が製造される際に、第三者認証を取得することで、使用したリサイクル原料の割合を任意の製品へ割当てる流通管理方式。

三菱ケミカルは、ISCC(International Sustainability and Carbon Certification)の最新の 規定に則り、ISCC PLUS認証の要求事項に準拠することを約束し、宣言します。

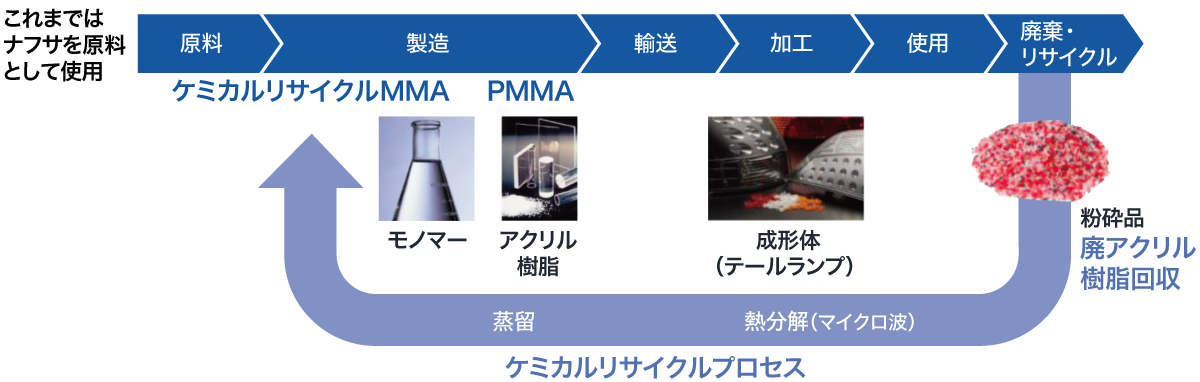

ケミカルリサイクル:アクリル樹脂のケミカルリサイクル

三菱ケミカルおよび三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社は、かねてよりPMMA(ポリメチルメタクリレート、以下アクリル樹脂)のリサイクルに向けた検討を行ってきました。2021年6月にはアクリル樹脂のリサイクル技術検討のパートナーであるマイクロ波化学株式会社と協力し、同社大阪事業所内に新たな実証設備を建設しました。さらに、日系大手の自動車メーカーである本田技研工業株式会社と協力して実証実験を行っています。廃車からアクリル樹脂製のテールランプなどを回収し、マイクロ波で熱分解・精製して原料に戻します。それを再利用してアクリル樹脂を作り、再びテールランプ用の材料として問題なく使用できるかを検証しています。現在、ケミカルリサイクル技術により製造されたアクリル樹脂は、透明性をはじめ従来品と同水準の性能を保つことが確認できています。

また、ケミカルリサイクル品の製造工程における二酸化炭素排出量は、従来品よりも70%程削減できると見込んでいます。アクリル樹脂の廃棄量を減らすことができるだけでなく、製造時の二酸化炭素排出量を削減し、環境負荷低減に大いに貢献する技術です。

人工光合成プロジェクトでGHG低減に貢献

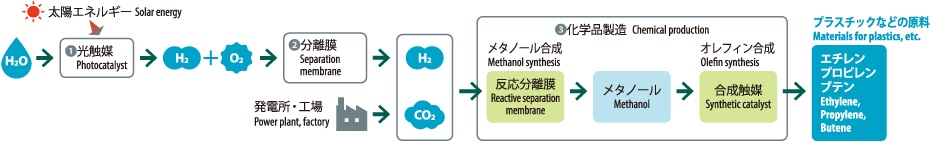

GHGの低減に向けて、工場や発電所などから排出される二酸化炭素を化学品の原料として利用する人工光合成が注目されています。三菱ケミカルは、2012年よりNEDO*3の人工光合成プロジェクトにARPChem*4の一員として参画し、次の3段階のプロセスすべての開発に携わっています。

(1)光触媒によって、水を水素と酸素に分解し、(2)分離膜によって、水素と酸素の混合ガスから水素を安全に分離し、(3)最後に、その水素と工場排ガス等から回収した二酸化炭素を原料として、化学品を製造する基盤技術を開発しています。

人工光合成プロジェクトでは、光触媒の太陽光エネルギー変換効率の最終目標10%に対し2019年度にはラボスケール(研究段階)で7%を達成しており、2020年度から水分解システムの屋外実証試験にも着手しています。2022年2月、NEDOから公募された「グリーンイノベーション基金事業」に対して、「人工光合成型化学原料製造事業化開発」を提案し採択されました。これにより社会実装に向けて人工光合成プロジェクトは次のステージに移行しました。これまで培ってきた石油化学品の製造技術や触媒開発技術を結集させ、二酸化炭素を用いたプラスチック製造技術開発を推進していきます。

- *3NEDO(New Energy and Industrial Technology Development Organization):国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。

- *4ARPChem(Japan Technological Research Association of Artificial Photosynthetic Chemical Process):人工光合成化学プロセス技術研究組合。参画組合員(11社):INPEX、JX金属、大日本印刷、デクセリアルズ、東レ、トヨタ自動車、日本製鉄、フルヤ金属、三井化学、三菱ケミカル、京セラ

化学産業としての役割を果たすための長期ビジョンを策定

2050年の社会の姿を見据えて、化学産業がどのようにサステナビリティに取り組むべきか、長期ビジョン策定の一助とするため、三菱ケミカルは東京大学グローバル・コモンズ・センター(CGC)との産学連携を実施しています。

CGCは、地球環境システムの持続可能性を確保するため、社会・経済システムの根本的転換の道筋をモデルやインデックスによって科学的に示し、企業をはじめさまざまなステークホルダーと協働しながら、その実現を国際的な連携により促進することを目標としています。

三菱ケミカルとCGCは、2050年とそこへ至るまでの2030年、2040年における社会ニーズ、特にモノ、サービス、社会システムを明らかにし、その中でグローバル・コモンズ*5を守るための化学産業の役割に関する共同研究を2021年4月1日より開始しました。

2022年9月には、本共同研究の成果として世界の化学産業のネットゼロへの道筋を示すレポートを発表しました。そして、その後続版となる研究レポート「持続可能な地球の未来を築く日本の化学産業」(以下「当レポート」)は2024年10月7日に東京大学から発表されました。新たに発表された当レポートでは日本の化学産業にフォーカスしています。日本の化学産業がスコープ1, 2, 3のネットゼロを実現するための道筋を定量的に示しています。加えて、ネットゼロ化学品に対する将来の需要や、その製造に適した技術などの様々な不確実性が存在する中でも前進できるよう、ネットゼロを実現するための戦略やアクションを日本が持つ強みと弱みを踏まえて提示しています。

この研究成果を当社グループ内にとどめることなく、社会と広く共有し、幅広いパートナーと協力関係を築きながら、ネットゼロの世界における化学産業の新たな役割を追求していきます。

- *5グローバル・コモンズ(Global Commons):人類の持続的発展の共通基盤である地球環境システム。