『プラリレープロジェクト』の全貌

ケミカルリサイクルで挑む食品容器の新たなリサイクル

2025.09.12

/ TEXT BY MCG

※本記事の内容、所属・役職等は取材当時のものです。

持続可能な環境づくりのために不可欠なプラスチックリサイクル。日本では、2022年の『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』施行により、企業・消費者・自治体が連携した取り組みが加速しています。

プラスチック容器は見た目が似ていても素材が異なることが多く、素材ごとの分別回収とリサイクルは簡単ではありません。こうした課題を踏まえて始まったのが『プラリレープロジェクト』。自治体、回収業者、素材メーカー、容器メーカー、食品メーカー、小売りがそれぞれの強みを活かして協働し、茨城県鹿嶋市でケミカルリサイクルを用いたプラスチック容器の資源循環に取り組んでいます。今回はプロジェクトを代表して、東洋製罐グループホールディングス、キユーピー、三菱ケミカルが集合。食品業界が直面するプラスチックリサイクルの現状と課題、そして、共創による新たな可能性について伺いました。

▼記事を動画で見る

-

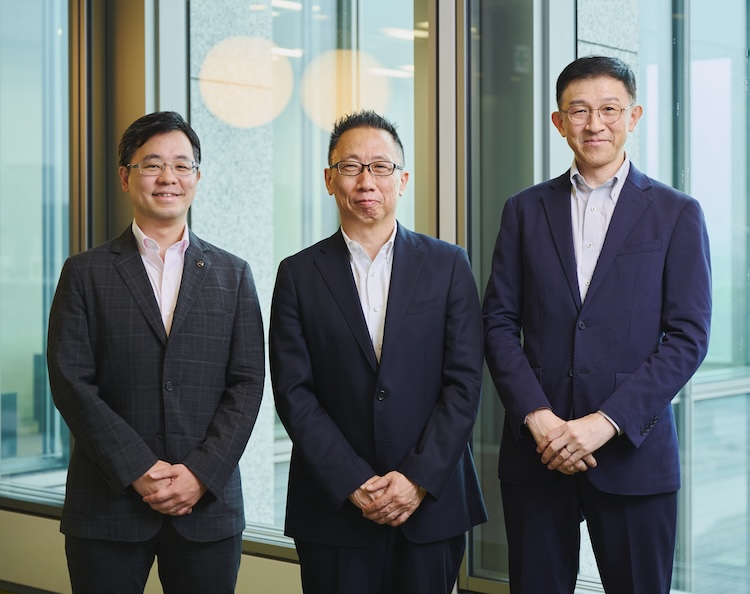

■メンバー(左から順に) ※敬称略

三木 逸平東洋製罐グループホールディングス株式会社 イノベーション推進室長

板東 健彦三菱ケミカル株式会社 ベーシックマテリアルズ&ポリマーズビジネスグループ 戦略企画本部CN・CE戦略部長

浜北 剛キユーピー株式会社 広報・サステナビリティ本部 サステナビリティ推進部長

各プレイヤーが語る『プラスチック容器リサイクル』の取り組み

東洋製罐グループホールディングス 三木逸平氏(以下、東洋製罐グループ 三木):

東洋製罐グループの創業は1917年で、缶の製造から始まり、ガラスびんや紙コップ、レトルトパウチ、飲料用PETボトルなどへと事業領域を広げてきました。包装容器は生活に根付いたものであり、容器の開発・製造は、常に社会課題、社会背景と対になって進めていく必要があります。

昨今、気候変動や資源の有効活用といった環境課題への対応が重視される中、東洋製罐グループにおいても、リサイクルへの取り組みを企業の持続的な存続に関わる重要な課題と位置付けており、今回のプラリレープロジェクトの立ち上げに至りました。

東洋製罐グループホールディングス株式会社 イノベーション推進室長 三木逸平

キユーピー 浜北剛氏(以下、キユーピー 浜北):

キユーピーは、1925年に日本で初めてマヨネーズを製造・販売した会社です。1958年には、ポリボトル入りのマヨネーズを発売しました。以来、ドレッシングやパスタソース、サラダ・惣菜、アヲハタのジャムなど、事業を拡大してきました。

商品のパッケージにはプラスチックを使用していますが、昨今の環境課題に対応し、キユーピーでは容器の軽量化や薄肉化などプラスチック使用量の削減に取り組んでいます。加えて、資源循環に向けて他社様と協働で使用済みのマヨネーズやドレッシングボトルの回収実証実験も行っています。水平リサイクルを推進するなかで、課題が3つあります。1つ目は、容器から異物を除くこと。2つ目は、ボトルを効率よく回収すること。3つ目は、これらの取り組みにかかるコストを抑えることです。リサイクルすることで社会的価値としてお客様に還元できたとしても、多くのコストがかかってしまっては経済合理性がなく、持続可能な取り組みではありません。資源循環においても、経済合理性を担保していくことが長期的な課題と捉えています。

キユーピー株式会社 広報・サステナビリティ本部 サステナビリティ推進部長 浜北剛

三菱ケミカル 板東健彦氏(以下、三菱ケミカル 板東):

三菱ケミカルは基礎化学品から、モビリティ、半導体・通信、メディカル、食品、インフラ向けの高機能材料まで幅広く展開する総合化学メーカーです。私が所属しているベーシックマテリアルズ&ポリマーズビジネスグループは、原料を取り扱う川上にあたり、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)などを製造しています。化石資源の有効活用や2050年のカーボンニュートラル達成に向け、リサイクル技術の高度化、バイオプラスチックの製造、CO2を原料とした化学品の事業化検討にも取り組んでいます。

2025年7月に茨城事業所内に国内最大規模となる年間2万トンの処理能力をもつケミカルリサイクルプラントが竣工しました。ケミカルリサイクルを本格的に推進していくにあたり、今回のプロジェクトで同じ志を持つ方々と連携し、リサイクルの意義や可能性を広く社会に伝えていくことは、非常に価値のあることだと感じています。

三菱ケミカル株式会社 ベーシックマテリアルズ&ポリマーズビジネスグループ

戦略企画本部CN・CE戦略部長 板東健彦

『ケミカルリサイクル』というソリューション

厳しい規制により、リサイクル材の使用が限定的だった用途や、これまでリサイクルしたくてもできず焼却・廃棄するしかなかった使用済みプラスチックに対し、新たなソリューションとなるケミカルリサイクル。資源循環を可能にする新たな武器となるのでしょうか。

三菱ケミカル 板東: ケミカルリサイクルは、プラスチックを一気に熱分解して、原料状態まで戻す技術です。この原料から作られるプラスチックは、バージン材(新品)と同等の品質をもち、食品や自動車など、これまで品質や安全・衛生面の理由からリサイクル材を使用できなかった分野でも、リサイクル材料の利用が広がっていくことが期待されています。三菱ケミカルとENEOS社では、プラント設備にイギリスのMura Technology社の技術を導入し、高温・高圧条件下の水である超臨界水の中で使用済みプラスチックを分解・油化することで、熱を均一に加えることができるため効率良く油に再生することができます。また、この技術を用いると異なる種類のプラスチックを一度にリサイクルすることができます。一方で、マテリアルリサイクル*1と比較するとCO2排出量が多く、また、プロセスも複雑なことからコスト面でも課題が残っています。今後はさらなるエネルギー効率の改善に向けた技術開発も必要です。

<関連記事>

「プラスチック油化ケミカルリサイクル」先端技術を使った新たな資源循環モデル

キユーピー 浜北: キユーピーグループは、2050年までにカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現をめざしており、その中間目標として、2030年度までにプラスチック排出量を2018年度比で30%以上削減することを掲げています。この目標の達成に向けて、プラスチックのさまざまな削減方法やリサイクル方法の検討を進めています。キユーピーのパッケージには、たくさんの種類のプラスチック素材が使用されています。こうした状況において、分別の手間を軽減しながら資源循環を可能にするケミカルリサイクルは、大きな武器になると確信しています。

東洋製罐グループ 三木: 以前、家庭ゴミを分別するワークショップを開催した際、私たちプロでも戸惑うほど、さまざまな素材や形状の包装材が混在していました。こうした大量の廃棄物の中から同じ種類の素材を選別し、マテリアルリサイクルで対応するのは現実的には限界があると感じています。その点、プラスチック廃棄物を一律に油化し、資源として活用できるケミカルリサイクルは、今後、手段として必須になると考えています。そうした中で、業界のトップランナーである三菱ケミカルが新たな技術を導入し、年間2万トン規模で対応できる体制を整備された。今回プロジェクトをともに進める機会を得られたことは、非常に有難いことだと感じています。先ほどコストの課題も出ましたが、これは既に社会実装されているリサイクル技術においても初期段階から共通して挙げられてきた課題です。業界としての継続的な取り組みに加え、社会全体での理解が進み、リサイクル技術が広く受け入れられていくことが、解決につながっていくと考えています。

異業種が連携した『プラリレープロジェクト』の全貌

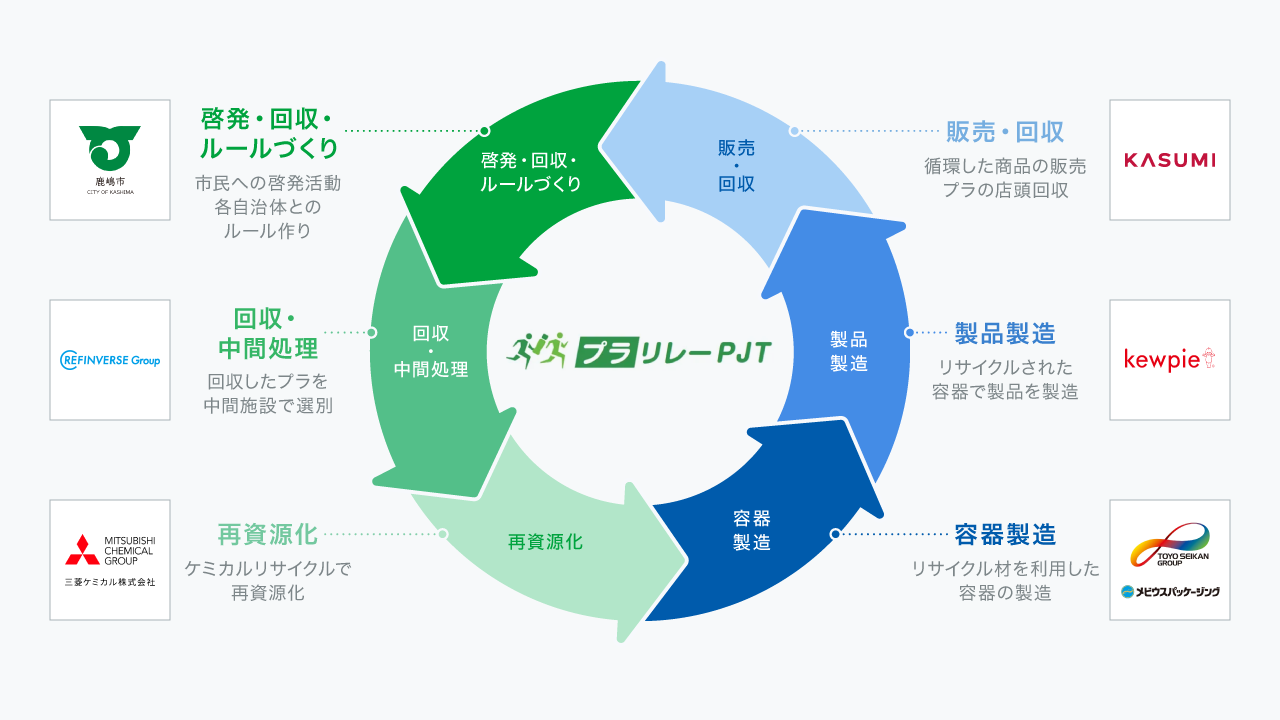

茨城県内におけるプラスチック容器の循環を目的に、2025年2月に包括連携協定を締結した『プラリレープロジェクト(以下、プラリレーPJ)』。各社がそれぞれの強みを活かし、プラスチックをリレー形式でつなぎ、循環をめざします。

東洋製罐グループ 三木:

プラリレーPJは、地方自治体である茨城県鹿嶋市、回収・分別・中間処理を行うリファインバース、主に茨城県を地盤とするスーパーのカスミ、そして三菱ケミカル、東洋製罐グループ、キユーピーが連携した、プラスチック容器の循環プロジェクトです。

具体的にはキユーピー商品を含めたドレッシング容器を対象に、キャップ・中栓を鹿嶋市の公立小中学校やカスミ鹿嶋スタジアム店で回収。リファインバースの中間処理後、三菱ケミカルが新設したケミカルリサイクルプラントにて再資源化し、東洋製罐グループにて再度ドレッシングのキャップや中栓に成型。キユーピーにて商品を製造後、カスミ鹿嶋スタジアム店にて販売し、また市民の皆様の手元に戻ってくるというリレー形式の循環です。

東洋製罐グループ 三木: 本プロジェクトの目的は、リサイクルされた商品を市場に出すことではなく、サプライチェーン全体でリレーしながらバトンをつなぎ、プラスチックが循環する仕組みそのものを構築することにあります。1つのループを実現することで、たとえば、他の容器や商品への応用、他の地域に転用できるなど、広がりが期待できます。すでにさまざまな企業からご関心を頂いており、プロジェクトの推進とともに仲間が増えつつあります。将来的には、業種や業態を超えて多くの企業と連携しながら、全国的な広がりをめざしていきたい。その礎を作るために、ルールメイキングも含め、しっかり取り組んでいきます。

三菱ケミカル 板東: 三木さんがおっしゃるように、プラリレーPJが多くの業種業態に広まり、全国各地でも取り組まれるようになれば、プラスチックの廃棄削減につながります。今回の取り組みで三菱ケミカルは、キャップ・中栓の大元となるバージン素材を提供するという意味では第一走者。同時に、回収されたキャップ・中栓を再資源化するという意味では最終走者です。バリューチェーン上の各企業の廃棄物の削減、資源の有効活用をサポートする重要な役割だと認識しています。

東洋製罐グループ 三木: 東洋製罐グループは、三菱ケミカルからつないでもらった樹脂を徹底した品質管理でキャップに成形してリレーをつなげていきます。加えて、包装容器メーカーとして、キャップ以外のアイテムに転用することができないか、プラリレーの幅を広げるため、幅広いお客様に発信し、協働を促して、スタンダードを作っていくことも重要な役割だと考えています。

キユーピー 浜北: リレーを受け継ぎ、消費者の皆様に安全・安心のドレッシングを提供することが一番の役割だと思っています。また、おかげさまで、キユーピーの商品は多くの方からご愛顧いただいております。キユーピーがプラリレーPJに参画していることを広く知っていただくことで、一般のお客様にプラスチックリサイクルの取り組みを認知していただき、啓発につなげている象徴的な役割を担えればと思っています。一方で、実際に店頭で販売していただくのはカスミ社ですので、キユーピーとカスミ社が一体となって、お客様にこの取り組みをしっかりご理解いただける広告・販促活動を展開していきます。

東洋製罐グループ 三木: また、プラリレーPJの一環として、各企業は鹿嶋市内の小中学校での出張授業とワークショップの計画も進めています。出張授業ではプラスチック循環の意義をパッケージメーカーや食品メーカーの視点から伝え、ワークショップでは実際に家庭から排出されたプラスチックを分別してもらい、その難しさを体験してもらいます。そして、秋頃から廃プラスチック容器の回収を始め、2025年冬頃にはカスミ鹿嶋スタジアム店でリサイクルした商品を販売。お客様に購入いただけるよう各社準備を進めています。

キユーピー 浜北: この取り組みを1周させたとき、キユーピー社内で、このプロジェクトのメリットや課題を検証するとともに、各社の立場から見えてきた課題や実態などを報告する「プラスチック容器の循環に関する検証レポート」を作成し、公表する予定です。経済合理性、原料の安定調達といった点をしっかり検証しながら、事業としての持続可能性を高めていくことが重要だと考えています。

異業種共創が切り開く循環型社会の未来

持続可能な環境づくりのために不可欠なプラスチック包装容器のリサイクルとして新たな一歩となる「プラリレープロジェクト」。ここから、さらに循環型社会の実現に向けた取り組みが加速することが期待されます。

キユーピー 浜北: プラスチックリサイクルへの取り組みは、当社事業の持続性を確保するうえで必須。マヨネーズやドレッシングなど多様な商品でプラスチック包装を使用しており、リサイクルなくして未来のお客様に商品を届け続けることはできません。同時に、リサイクルを通じて社会的価値を創出することも重要です。我々には、限られた資源を循環させ、未来に問題を先送りしない責任があります。プラリレーPJでは、異業種の皆様が同じ志の下に集い、一つの取り組みを実現させます。当社の社是である『楽業偕悦(業を楽しみ、悦びを分かち合う)』とも合致しており、強い思いを込めて推進していきます。

三菱ケミカル 板東:

私たちがめざしているのは、化学の力で社会課題を解決するグリーン・スペシャリティ企業。先ほども述べましたが、我々は第一走者であり、最後のランナーでもあります。ケミカルリサイクルのプラントは2025年度中の本格稼働に向けて取り組みを進めています。このプラントが稼働すれば、プラスチックリサイクルのリレーを円滑に継続できるようになります。将来的には、東洋製罐グループやキユーピーが使用する他の素材でもケミカルリサイクルをめざしていきたいと思います。

とはいえ、ケミカルリサイクルは万能ではありません。多様な樹脂を取り扱えるものの、適さない素材も一部存在します。こうした課題について、プラリレーPJのメンバーとも共有しながら、日本の食品包材の商品設計において、少しでもケミカルリサイクルしやすい素材に変えていくムーブメントを生み出したい。そのムーブメントは、単独では実現できません。プラリレーPJが、ケミカルリサイクルのさらなる普及のきっかけとなることを期待しています。

東洋製罐グループ 三木:

これまでの容器製造では、メーカーの要望に耳を傾ける一方で、実際にお使いいただくお客様の要望や課題を十分に把握できていなかった面も否めません。だからこそ、さまざまな視点からのご要望をお寄せいただきたい。もし無理難題があったとしても、それこそが企業の成長の源泉になると考えています。お客様が求めるもの、社会が必要とするものだけが残り、それに合わないものは淘汰される、それが事業の常です。私たちはその思いを胸に刻み、開発と販売に取り組んでいきます。

お客様が求め、社会が必要とするものだけが残るという意味では、プラスチックリサイクルの加速は避けて通れません。プラリレーPJには、プラスチックをリレーのようにつなぐという物理的な意味合いだけでなく、持続可能な社会を未来につなげていくといった思いが込められています。この活動を茨城県内や今回参加している企業だけに留めるのではなく、20年後、30年後に、このプロジェクトを始めて本当によかったと思えるように、次世代へ希望のバトンを渡す取り組みにしたいと考えています。

- *1 マテリアルリサイクル:同じ種類の廃棄プラスチックを溶かして、新たなプラスチックを製造する方法です。リサイクル時のエネルギー消費やCO2排出量が少ないことがメリットです。一方、異物の混入や素材の異なるプラスチックの混合はリサイクルが難しく、回収・分別・洗浄といった工程が必要です。

記事を動画で見る

取材現場の様子や、記事の要点を動画でご覧いただけます。

- スペシャル動画

-

プラリレープロジェクトに取り組む各社の想いとは?

- 記事ダイジェスト動画

-

-

ポイント①

プラリレープロジェクトとは? -

ポイント②

プラスチック容器リサイクルの課題とは?

-

ポイント①

使用済みプラスチックの油化・ケミカルリサイクルの詳細・お問合せはこちら

使用済みプラスチックの油化・ケミカルリサイクル事業