プラスチック油化ケミカルリサイクル

先端技術を使った新たな資源循環モデル

2024.11.29

/ TEXT BY MCG

※本記事の内容は公開時点のものです。

三菱ケミカルグループ(以下、MCGグループ)は、プラスチック廃棄物問題に対する具体的なソリューションとして各種ケミカルリサイクルを推進しています。サーキュラーエコノミーの実現に向けて、MCGグループがENEOS株式会社と共同で取り組む油化によるケミカルリサイクルとは何か、そのメリットや課題、新たな資源循環の可能性について解説します。

プラスチック油化ケミカルリサイクルとは

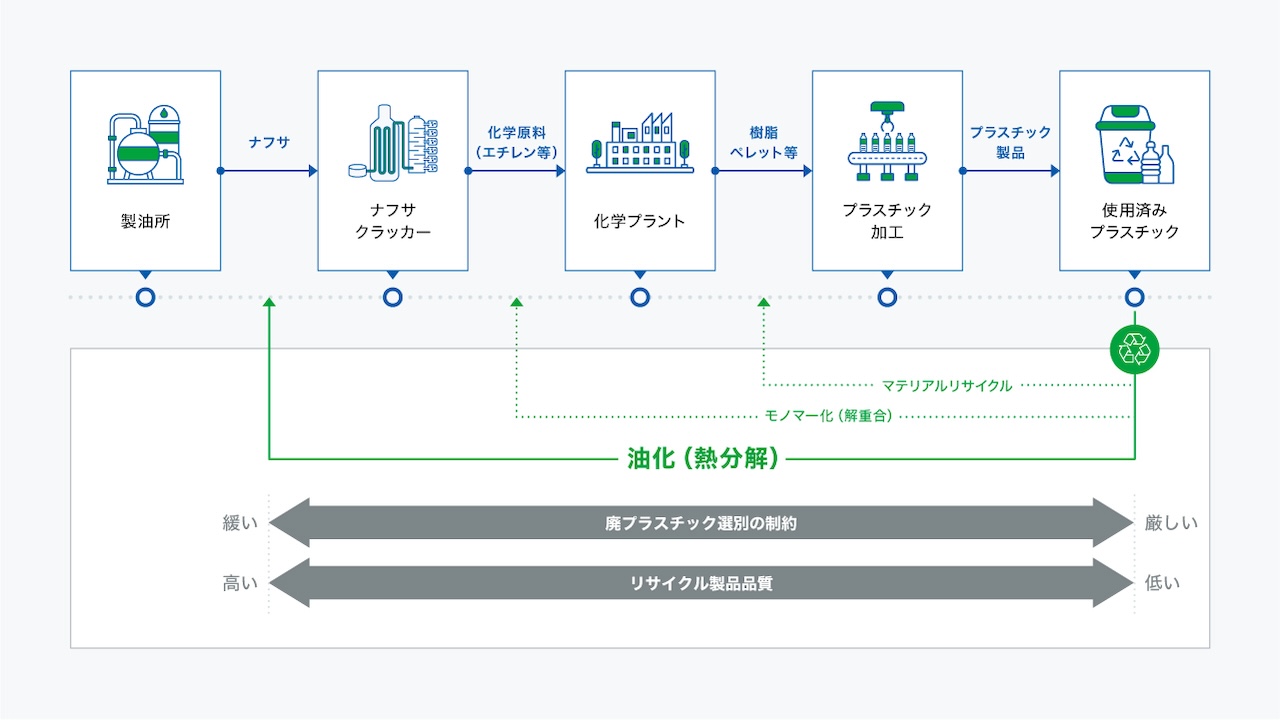

プラスチック油化ケミカルリサイクルとは、使用済みのプラスチックを分解して原料レベルの油にまで戻し、新たなプラスチックの原料として再利用する手法です。混合素材のプラスチックをリサイクルすることができ、選別の労力を削減することができます。また、既存の製造設備を使って、新品同等の高い品質を持った様々な化学品にリサイクルすることが可能です。

例えば、食品の容器包装など口に触れるものには非常に厳しい規制があるため、これまで廃プラスチックが食品用容器包装として再生されることは限定的でした。しかし、プラスチック油化ケミカルリサイクルによって、食品用途をはじめ、これまで品質や安全・衛生面の理由からリサイクル材を使用できなかった様々な分野においても、リサイクル材料の利用が広がっていくことが期待されています。

ENEOSと進める油化プロジェクト

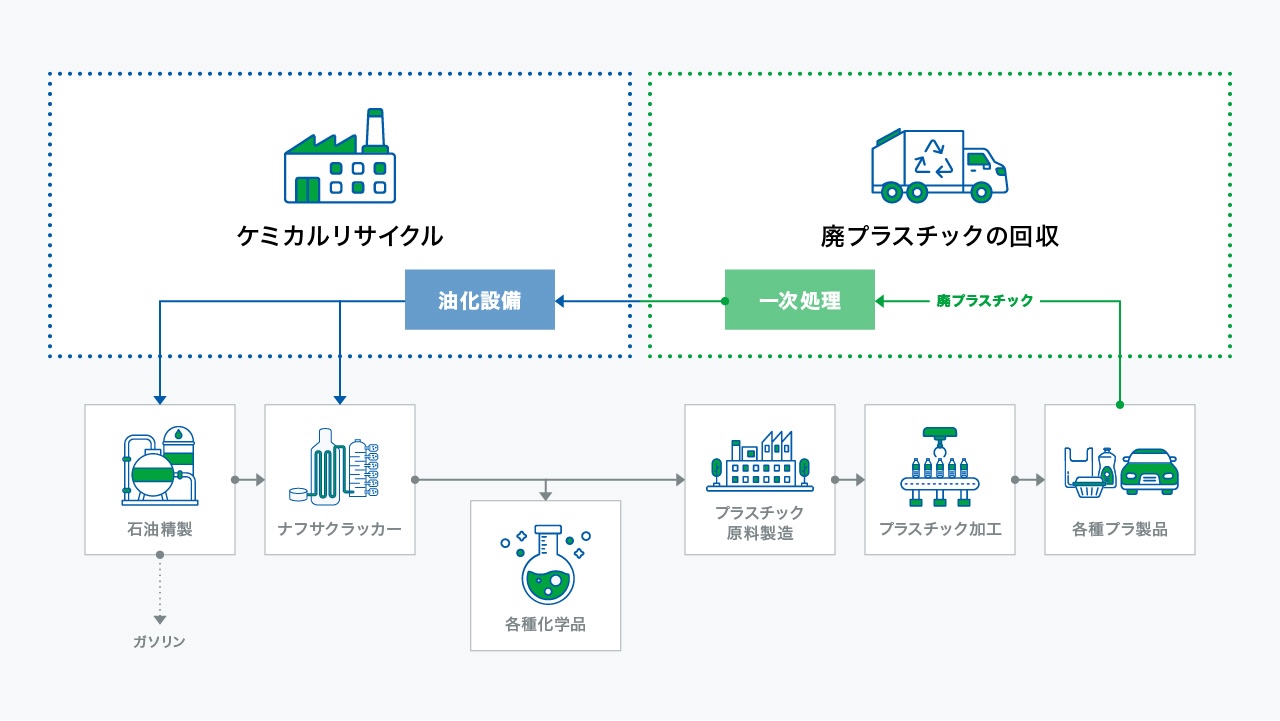

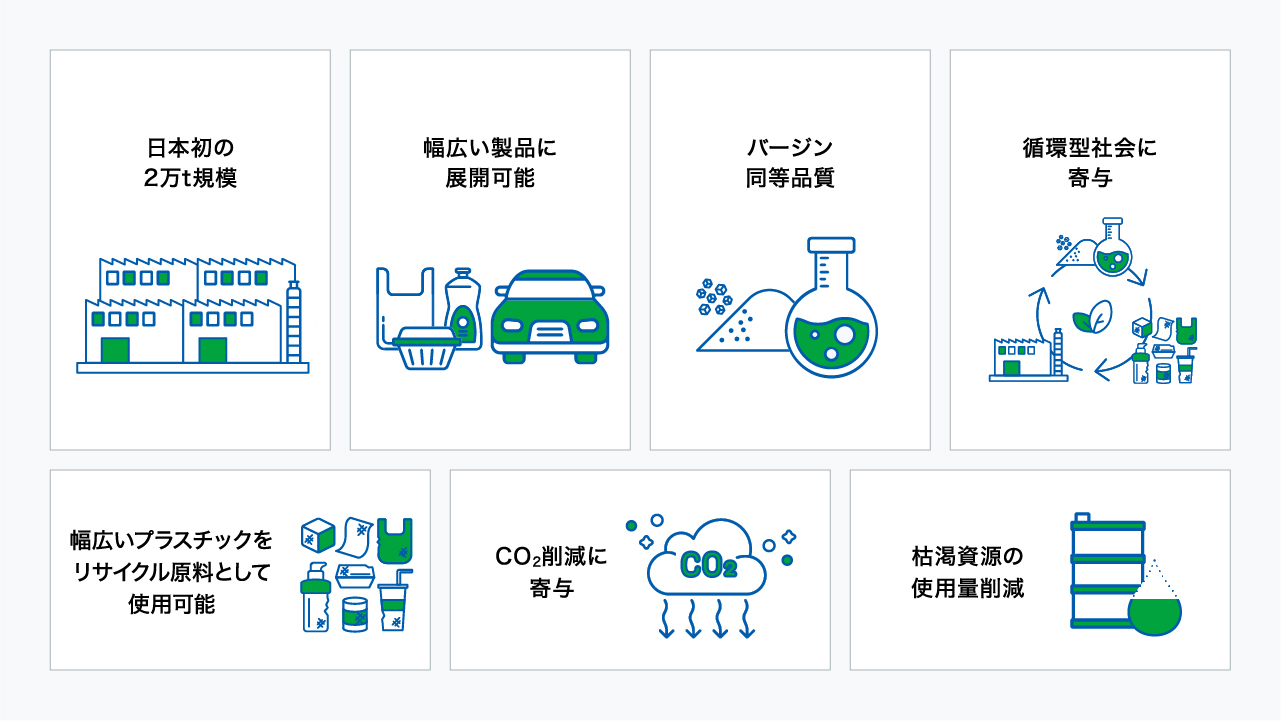

MCGグループは、茨城事業所(鹿島)において、ENEOS株式会社と共同で油化事業を推進し、ケミカルリサイクルプラントを新設。原料となる使用済みプラスチックの回収・調達は株式会社リファインバースグループが担い、ケミカルリサイクルにより製造されたリサイクル生成油は、ENEOS・MCGグループ両社の既存設備である石油精製装置およびナフサクラッカーにおいて原料として使用され、石油製品や各種プラスチックへと再製品化されます。この新しいプラントの廃プラスチック処理能力は年間2万トンという国内最大規模。今後は、本プラントの商業運転を通じてさらなる大型化、より多くの廃プラスチック処理の実現を目指していきます。

先端技術「超臨界水」を用いた新たなプロセス

油化ケミカルリサイクルの製造プロセスには、先端技術を導入しました。「超臨界水」と呼ばれる高温・高圧の状態の水の中でプラスチックを分解し、リサイクル生成油へと再生する革新的な技術で、イギリスのMURA Technology社より技術ライセンスを受けました。

字幕翻訳:三菱ケミカルグループ

超臨界水によるリサイクルの流れ

◯廃プラスチックを回収し、圧縮成形した状態でプラントへ輸送

◯プラント内で粉砕したプラスチックを押出機で溶かし、圧力をかける

◯超臨界状態の水を用いて、プラスチックを油まで分解

◯沸点の違いで油を分ける(ナフサ相当の油はMCGグループ、燃料油相当の油はENEOSへ)

◯MCGグループでは、エチレン・プロピレンをはじめとした基礎化学品と誘導品を製造

油化技術のメリットと課題

今回採用した油化技術の重要なポイントとして、異なる種類の廃プラスチックが混ざっていても原料として使用可能である点、新品(バージン材)と同等の品質で製品を再生できる点が挙げられ、加えて、生産効率に優れている点も重要なポイントです。連続運転により廃プラスチックを継続的に投入し続けることができます。さらに、超臨界水を用いることで、熱を均一に加えることができるため、過分解*1によるガスの発生や局所加熱による炭化物の発生を防ぎ、高い収率を実現します。また、加熱ムラが少なく、全体の加熱温度を下げられることから、エネルギー効率が良いのも特徴です。

様々な廃プラスチックを化学原料として再利用できれば、化石資源の消費の大幅削減につながります。油化ケミカルリサイクルは資源の枯渇を防ぐ一方で、エネルギー効率が良いとはいえ、油化反応(熱分解)を起こすための消費エネルギー量が大きいといった課題もあります。しかし、ライフサイクル全体で比較すると、廃プラスチックを焼却する場合よりも、GHG排出量の削減が可能です*2。油化ケミカルリサイクルは、廃プラスチックの再資源化に向けた有望なアプローチであり、今後はさらなるエネルギー効率の改善に向けた技術開発も必要です。

また、原料となる廃プラスチックを安定的に収集していく仕組みづくりも重要です。現在、世界で発生している廃棄プラスチックのうち、リサイクルされている割合は約9%です*3。MCGグループは、リファインバース社をはじめ、サプライチェーン上の企業と協業し、廃プラスチックを効率的・安定的に回収できるスキームの確立をめざします。

本当に資源を循環できるサーキュラーエコノミーの実現へ

近年欧州を中心にプラスチックのリサイクル規制が強化されつつあり、今後再生プラスチックについても高い使用率が目標やルールとして設定されると予想されています。

廃プラスチックのリサイクル方法として、マテリアルリサイクルの拡大も見込まれますが、一方で、リサイクルの新たな形である「油化技術」も、これまでマテリアルリサイクルもされずに焼却・廃棄するしかなかった使用済みプラスチックを新品同等のリサイクル材へと再生できる、次世代に向けたソリューションになると期待されています。従来のマテリアルリサイクルに加えて、各種ケミカルリサイクル技術を導入することで、MCGグループは、食品業界や自動車業界など様々な業界が抱える廃プラスチックの課題を積極的に解決し、循環型社会の実現を現実的なものとするために貢献していきます。

- *1 「過分解」:物質が必要以上に分解されることを指します。通常、材料を分解するときには、適切な範囲で分解することが重要ですが、加熱が強すぎたり温度が不均一だったりすると過分解が起き、不要なガスや炭化物の発生、品質の悪化につながります。

- *2 石油由来の油化製品から作られた廃プラスチックを焼却し発電利用した場合と、廃プラスチックを回収し、ケミカルリサイクルによる油化製品を製造した場合を比較しています。

- *3 出典: OECD Global Plastics Outlook Database

使用済みプラスチックの油化・ケミカルリサイクルの詳細・お問合せはこちら

使用済みプラスチックの油化・ケミカルリサイクル事業