2023年度の振り返り

2023年度は、半導体関連市場や広く産業材等において需要が低調に推移した中、当社グループも大きな影響を受け、非常に苦しい1年となりました。2,081億円のコア営業利益を確保したものの、産業ガスとヘルスケアの2事業に大きく依存する結果となりました。特に、注力しているスペシャリティマテリアルズ事業のコア営業利益が第4四半期に120億円の損失を生み、通期で53億円と伸び悩んだことは重く受け止めています。

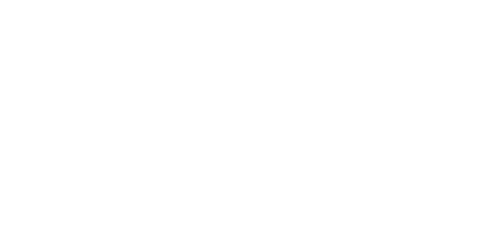

一方で、地道な体質改善が成果を出した1年でもありました。例えばコスト削減については当初800億円を目標としていましたが、新型コロナウイルスワクチン開発事業の撤退や、MMA欧州拠点の構造改革、2022年度から実施している間接購買基盤の統合等により、1,006億円を達成しました。また、お客さまに付加価値を認めていただく努力を行い、価格マネジメントを通じて前年度比343億円の増益効果をもたらしました。さらにノンコア事業の売却や、運転資金削減活動の着実な進捗により、フリー・キャッシュ・フロー2,191億円を創出しました。

一方で、地道な体質改善が成果を出した1年でもありました。例えばコスト削減については当初800億円を目標としていましたが、新型コロナウイルスワクチン開発事業の撤退や、MMA欧州拠点の構造改革、2022年度から実施している間接購買基盤の統合等により、1,006億円を達成しました。また、お客さまに付加価値を認めていただく努力を行い、価格マネジメントを通じて前年度比343億円の増益効果をもたらしました。さらにノンコア事業の売却や、運転資金削減活動の着実な進捗により、フリー・キャッシュ・フロー2,191億円を創出しました。

2024年度の業績見通し

スペシャリティマテリアルズおよびベーシックマテリアルズの事業環境の本格的な回復には時間がかかると見込まれますが、地域、製品により濃淡はあるものの下期にかけて緩やかな回復を想定しており、2024年度のコア営業利益の予想は2,500億円としています。

第1四半期終了時点で、ディスプレイ関連製品や生成AI向けの半導体関連製品が好調で、MMAモノマー市況の上昇による増益効果もあり、2024年度上期のコア営業利益予想1,100億円に対し、826億円を計上しています。期初の想定を上回る進捗ですが、依然として需要動向に不透明さが残っていることに加え、複数の事業構造改革案件にさらなる精査が必要であり、現時点で業績への影響を取り込むことは困難であることから、予想値は据え置いています。期初予想は、必達の目標として全社一丸で臨んでいます。

第1四半期終了時点で、ディスプレイ関連製品や生成AI向けの半導体関連製品が好調で、MMAモノマー市況の上昇による増益効果もあり、2024年度上期のコア営業利益予想1,100億円に対し、826億円を計上しています。期初の想定を上回る進捗ですが、依然として需要動向に不透明さが残っていることに加え、複数の事業構造改革案件にさらなる精査が必要であり、現時点で業績への影響を取り込むことは困難であることから、予想値は据え置いています。期初予想は、必達の目標として全社一丸で臨んでいます。

バランスシートマネジメントに注力

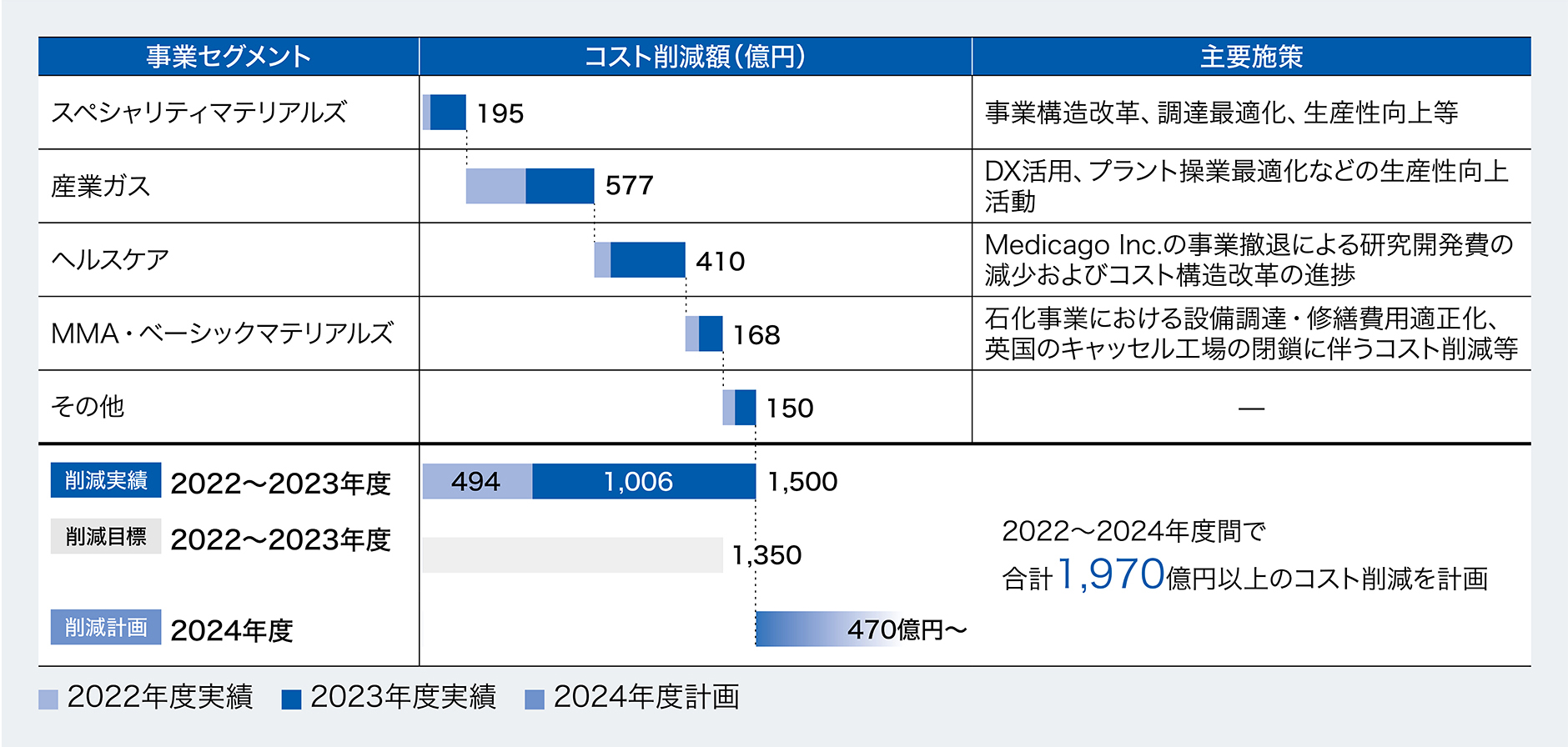

ネットD/Eレシオの改善による財務体質の健全化に努めています。2023年度末時点のネットD/Eレシオは1.16倍でしたが、2025年度には1.0倍未満をめざしています。有事の際の資金調達を見据えて格付けには留意しており、2024年11月に発表予定の次期中期経営計画では5年先の目標としてより低い数値を掲げる予定です。また、銀行借入以外にもコマーシャル・ペーパーや社債の発行、業態の異なる複数のグループ会社間でのグループファイナンスなど、資金調達手段の多様化も進めています。なお当社グループは事業展開する国や地域の通貨は原則として現地で調達しているため、国内金利の上昇による影響は限定的となる見込みです。

2023年度の成果でも述べたように在庫圧縮などの運転資金の適正化は着実に進んでいますが、今後は販売量が増えても在庫を増やさないよう「寝ずの番」で管理していく必要があります。私はかつて当社の母体の一社である三菱レイヨン㈱にいた頃に、繊維事業において加速度的に溜まっていく在庫が資金繰りに及ぼす影響の恐ろしさを痛感しました。ここ数年で運転資金や在庫に対する意識は現場社員にも深く根付いてきたと感じますが、必要以上の在庫を持たないよう引き続き意識付けていきます。

2023年度の成果でも述べたように在庫圧縮などの運転資金の適正化は着実に進んでいますが、今後は販売量が増えても在庫を増やさないよう「寝ずの番」で管理していく必要があります。私はかつて当社の母体の一社である三菱レイヨン㈱にいた頃に、繊維事業において加速度的に溜まっていく在庫が資金繰りに及ぼす影響の恐ろしさを痛感しました。ここ数年で運転資金や在庫に対する意識は現場社員にも深く根付いてきたと感じますが、必要以上の在庫を持たないよう引き続き意識付けていきます。

企業価値向上に向けたROIC経営

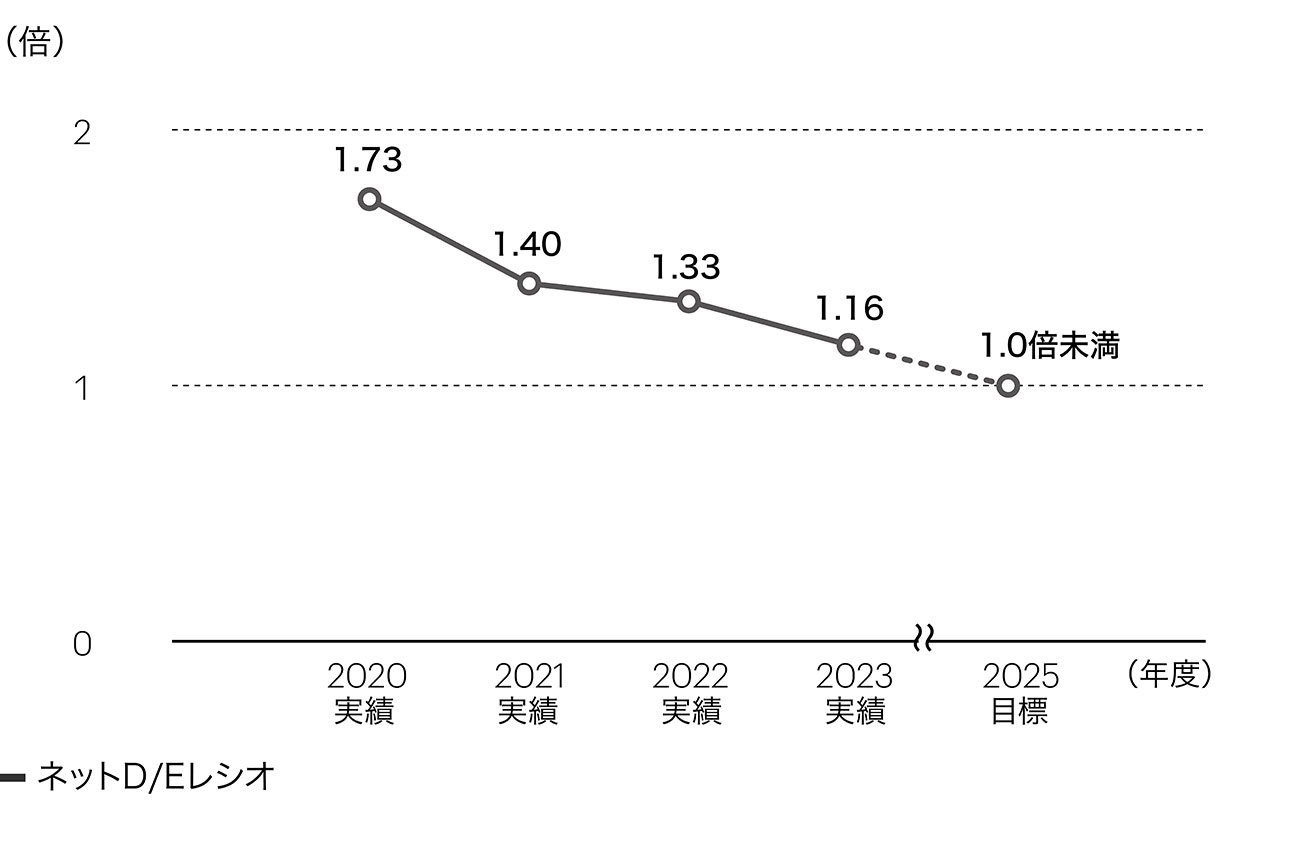

当社グループのPBRが0.6~0.7倍と同業他社と比較しても劣後している点に対しては、最大の問題意識を持っています。その主な原因は、2023年度のROEが7.2%だったように資本効率の低さにあると認識しており、次期中期経営計画ではROEの目標を、PBRが1倍を超えるために必要と考えられる10%以上の水準とする見込みです。

改善活動を行うための社内管理指標には、応用しやすいROICを用い、当面はROE10%に相当する7〜8%をめざします。これは想定資本コストを超える水準です。2024年度のROICは4.3%程度を予想しています。事業別に見ると、産業ガスとファーマが牽引する一方で、スペシャリティマテリアルズ、MMA&デリバティブズ、ベーシックマテリアルズ&ポリマーズの資本効率が全体を押し下げる状況です。今後は事業ポートフォリオの一層の見直しを進めてグループ全体で資本効率の底上げを図り、特にスペシャリティマテリアルズについては中期的には産業ガスに匹敵、もしくは超える水準のROICをめざしていきます。

ROICの向上は、分母にあたる投下資本をいかに小さくし、分子にあたる利益をいかに大きくするかの2つの視点で考える必要があります。分子については、あらゆる事業において漏れなく「ネガティブマージンの撲滅」と銘打った価格マネジメントを始めました。売上総利益の改善余地がある取引先と交渉し製品の付加価値を認めてもらうことで、マージンを拡大する努力を続けます。

分母については、先述の運転資金の縮減に加えて固定資産の縮減も検討し、定期修繕や設備交換のサイクル見直しなどを進めていきます。

従前から取り組んできた活動を体系的に整理・可視化することに加え、今まであまり手を付けてこなかったところにも改善の余地や可能性を見出していくことで、さらに一歩踏み込んだ活動としていきたいと思います。

ROICは開示しているサブセグメントよりも詳細に事業部単位で管理しており、構成要素ごとに分解し、改善効果が大きな要素と施策を探していきます。現在、社内における伝道師となるROICアンバサダーの育成や手引書の用意を進めており、2024年度下期から全社を挙げてROICの改善活動に取り組む計画です。

改善活動を行うための社内管理指標には、応用しやすいROICを用い、当面はROE10%に相当する7〜8%をめざします。これは想定資本コストを超える水準です。2024年度のROICは4.3%程度を予想しています。事業別に見ると、産業ガスとファーマが牽引する一方で、スペシャリティマテリアルズ、MMA&デリバティブズ、ベーシックマテリアルズ&ポリマーズの資本効率が全体を押し下げる状況です。今後は事業ポートフォリオの一層の見直しを進めてグループ全体で資本効率の底上げを図り、特にスペシャリティマテリアルズについては中期的には産業ガスに匹敵、もしくは超える水準のROICをめざしていきます。

ROICの向上は、分母にあたる投下資本をいかに小さくし、分子にあたる利益をいかに大きくするかの2つの視点で考える必要があります。分子については、あらゆる事業において漏れなく「ネガティブマージンの撲滅」と銘打った価格マネジメントを始めました。売上総利益の改善余地がある取引先と交渉し製品の付加価値を認めてもらうことで、マージンを拡大する努力を続けます。

分母については、先述の運転資金の縮減に加えて固定資産の縮減も検討し、定期修繕や設備交換のサイクル見直しなどを進めていきます。

従前から取り組んできた活動を体系的に整理・可視化することに加え、今まであまり手を付けてこなかったところにも改善の余地や可能性を見出していくことで、さらに一歩踏み込んだ活動としていきたいと思います。

ROICは開示しているサブセグメントよりも詳細に事業部単位で管理しており、構成要素ごとに分解し、改善効果が大きな要素と施策を探していきます。現在、社内における伝道師となるROICアンバサダーの育成や手引書の用意を進めており、2024年度下期から全社を挙げてROICの改善活動に取り組む計画です。

キャピタル・アロケーションと事業ポートフォリオの選定

キャピタル・アロケーションについては、成長投資と負債の削減、株主還元をバランスよく資源配分していきます。

株主還元は、配当性向35%目標を当面維持していく考えです。その一方で先に述べたように、ネットD/Eレシオが1.0倍を下回るよう財務基盤の強化にも資本を振り向けていきます。

投資については、資本効率を意識しメリハリをつける必要があると理解しており、特に幅広い製品を扱うスペシャリティマテリアルズ事業ではどの分野に注力するか、2024年11月に具体的な発表ができるよう、現在精査中です。事業ポートフォリオの選定には、ROICなどの財務指標もハードルレートとして用いますが、それだけでは決めません。KAITEKIの実現というPurposeに照らし合わせ、社会課題に資する事業であり、かつ当社グループが得意としていることに加えて将来の成長が見込めるかどうかという観点も重視する方針です。

株主還元は、配当性向35%目標を当面維持していく考えです。その一方で先に述べたように、ネットD/Eレシオが1.0倍を下回るよう財務基盤の強化にも資本を振り向けていきます。

投資については、資本効率を意識しメリハリをつける必要があると理解しており、特に幅広い製品を扱うスペシャリティマテリアルズ事業ではどの分野に注力するか、2024年11月に具体的な発表ができるよう、現在精査中です。事業ポートフォリオの選定には、ROICなどの財務指標もハードルレートとして用いますが、それだけでは決めません。KAITEKIの実現というPurposeに照らし合わせ、社会課題に資する事業であり、かつ当社グループが得意としていることに加えて将来の成長が見込めるかどうかという観点も重視する方針です。

最高財務責任者として

当社グループはこれまで各事業において中長期の成長に向けた投資を実行してきました。今後も成長投資は続けながらもその効率を高めるとともに、景気に左右されにくい、強い財務体質への変革も推進していきます。そのためには明快な戦略を打ち出すだけでなく、現場におけるROICの改善に向けた活動など、日頃から小さな努力を積み重ねていく必要があります。当たり前のことを当たり前にやるのは決して簡単ではありませんが、全社で続けていけるようサポートしていきます。

また、IR活動における投資家の皆さまとの対話や正確な財務報告など、ステークホルダーと当社グループとの接点として機能することも最高財務責任者の重要な責務と理解しています。さまざまな機会を設けて積極的に皆さまとの対話を図り、相互理解を深めることで企業価値の向上につなげてまいります。